Из цикла «Усть-Сысольские новеллы»

И тесны домашние стены,

И душен домашний покой,

Когда паруса «Крузенштерна»

Шумят над моей головой.

Сергей Городницкий, бардовская песня

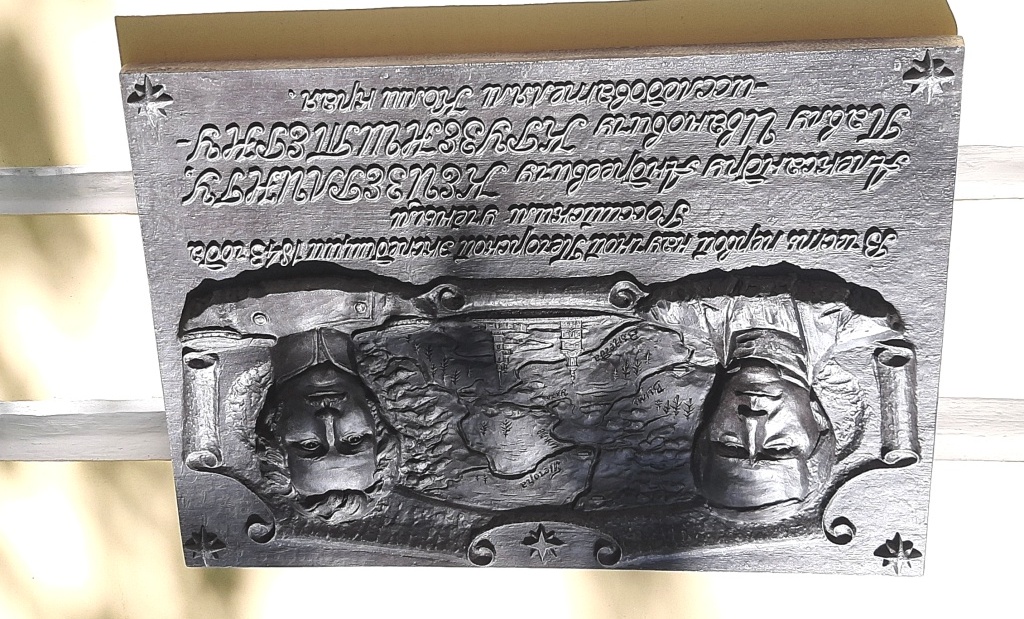

Мемориальная доска на доме Сухановых в Сыктывкаре

Мемориальная доска на доме Сухановых в Сыктывкаре

Германцы на русской службе

Министр финансов Российской империи Егор Канкрин

– Мы с вами, господа, принадлежим к славному германскому племени, нас считают людьми практичными, и нам всенепременно следует поддерживать такую позицию, – несколько патетично произнес сидящий за массивным столом министр Канкрин, глядя на устроившихся против него моложавых собеседников. – Однако живем мы, господа, в Российской империи и обязаны служить ей, приносить пользу. А вот скажите, Павел Иванович, – тут он вперил взгляд в кудрявого красавца Крузенштерна, разодетого в парадный мундир капитан-лейтенанта. – Какая ей польза от того, что вы доберетесь до Северного полюса?

– То есть как это какая польза?! – от негодования Крузенштерн даже вскочил со стула. – Неужели российский флаг на северной макушке матушки Земли ничего не значит? Заметьте, граф, самый первый флаг будет российским.

Павел Крузенштерн

– Это правда, приоритет российский в достижении, как вы выразились, северной макушки матушки Земли, дело, безусловно, великое. Вот только доступна ли она, эта «макушка»? А! Что скажете, Александр Андреевич? – на этот раз министр обратился ко второму собеседнику, молодому графу Кейзерлингу.

Александр Кейзерлинг

Где-нибудь у себя дома или за столиком в ресторации пожилой граф Канкрин обращался бы к своим визави на родном немецком языке и называл бы их настоящими именами: Крузенштерна – Паулем Теодором, а Кейзерлинга, своего будущего зятя, Александром Фридрихом. Но в присутственных местах, а особенно в собственном министерстве Георг Людвиг Канкрин взял за строгое правило говорить исключительно на русском языке, называть других немцев русскими именами, а его самого величать не иначе, как Егором Францевичем.

Молодой граф Кейзерлинг был лишен аристократических манер, носил простые платья, светлые волосы аккуратно зачесывал на правую сторону, открывая непомерно большой лоб, перед будущим тестем благоговел, а потому во всем с ним соглашался:

– Вы правы, Егор Францевич, недоступна. Англичанин Парри пытался добраться до Северного полюса, но дальше островов Шпицбергена не продвинулся. Там такие льды, что нашим судам никак не пробиться.

– Вот видите, Павел Иванович, англичане не могут льды протаранить, а уж куда там нам, – наставительно отметил министр.

Крузенштерн больше не кипятился, а сидел спокойно, понимая, что только вразумительными аргументами можно прошибить лед непонимания со стороны государственного деятеля.

– А вот наш Ломоносов полагал, что сильные ветра отгоняют льды, и достичь Северный полюс очень даже возможно, – мореплаватель нашел один такой аргумент.

– А наш адмирал Чичагов послушал его советы, хотел проплыть севернее Шпицбергена, да не смог, – невозмутимо возразил Кейзерлинг. – Хотя его суда, как и фрегат мистера Парри, были ничуть не хуже наших кораблей.

– Я прекрасно вас понимаю, господин Крузенштерн, – примирительно сказал Канкрин. – Вам не дают покоя лавры вашего батюшки, очень достойного адмирала. Но ведь вы уже достигли его высот, обогнули на шлюпе всю нашу Землю. Пусть не в качестве командира, а только в звании юнкера, но все же… А ваши исследования Финского залива! А ваш поход в Данциг! Иван Федорович Крузенштерн может гордиться таким сыном.

– Мой отец тут не причем. Поймите, Егор Францевич, я же моряк, у меня душа морская. А что вы мне предлагаете? Плавать по рекам. И кем я тогда буду – рекяком, речником?

Министр ответил не сразу. Немного подумав, он сказал:

– Вот вы, Павел Иванович упомянули Михаила Васильевича Ломоносова. А ведь он в своем «Приготовлении к мореплаванию» написал, что могущество российское будет прирастать Сибирью.

– Сибирью и Северным океаном, – поправил министра Крузенштерн. – Да только река Печора, куда вы нас направляете, никакая не Сибирь.

– Верно, не Сибирь, – опять пришел на помощь Канкрину Кейзерлинг. – Это внутренняя Африка.

– Какая еще Африка? – удивился капитан-лейтенант. – Вот уж не думал, что я так плохо знаю географию, полагая, что Печора течет по российскому Северу, а не по жаркой Африке.

– Я внутреннюю Африку употребил в иносказательном смысле. Печория такая же неисследованная земля, как и этот континент. И там, и там пустыни, только в Африке они жаркие, а на Печоре холодные.

– Вот именно, – подхватил рассуждение своего будущего родственника министр. – А, главное, мы не знаем, какие природные богатства таятся там под печорскими снегами. Я правильно говорю, господин Кейзерлинг.

Увлеченный геологией и успевший побывать на Печоре в составе экспедиции, возглавляемой шотландцем Родериком Мурчисоном и французом Филиппом Вернейлязаливом, Кейзерлинг закивал головой:

– Предполагаю, что Печория богата золотом и другими природными металлами. Да и не только металлами. Убежден, богатства там бесценные. А вам, Павел Иванович, как опытному картографу, должно быть известно, что Печора заканчивается Ледовитым океаном. А уж оттуда открывается пусть к полюсу. Я прав, Егор Францевич?

– Конечно, конечно, – согласился министр. – Только после того, как вы с Александром Андреевичем исполните правительственное поручение, одобренное самим государем-императором, – тут Канкрин слегка обернулся и кивнул в сторону висящего позади него большого портрета Николая I в красном праздничном вицмундире Кавалергардского полка с лентой и звездой ордена Святого Андрея Первозванного, – мы рассмотрим ваш проект об организации экспедиции к Северному полюсу.

Император Николай I

Последний аргумент господина Канкрина оказался весьма убедительным для мореплавателя, и Крузенштерн наконец согласился возглавить вместе с Кейзерлингом Печорскую экспедицию. Министр благословил их на большое и полезное дело и отпустил с миром.

Когда же они оба вышли из монументального здания министерства на залитую весенним солнцем Дворцовую площадь, геолог с графским титулом объяснил сыну знаменитого адмирала детали предстоящего похода. Необходимо собрать все картографические и гидрографические приборы, которыми пользовался Павел Крузенштерн в ходе исследований Финского залива, и со всем этим богатством отправиться в уездный город Усть-Сысольск. Именно там начнется их работа. И начнется она со знакомства с местными жителями и городским начальством.

Работа в уездном городе

Уездный город Усть-Сысольск

Летнее солнце, изволившее выглянуть после двух пасмурных дней, залило Соборную площадь Усть-Сысольска, на которой происходило необычное действо, похожее на уличный спектакль. Два молодых человека – один в гражданском сюртуке, другой в форме морского офицера – то подходили друг к другу, то отходил на разные расстояния. При этом морской офицер заглядывал в небольшую подзорную трубу, прикрепленную к раме с двумя радиусами с отметками и маленьким зеркалом. Гражданский же возился с прибором, состоящим из такой же подзорной трубки, но установленной на треногу и прикрепленной к маленькому столику, на котором человек что-то записывал. В качестве зрителей на небольшом расстоянии от них собрались местные жители. Они уже знали, что это два ученых петербуржца с непроизносимыми фамилиями Крузенштерн и Кейзерлинг с разрешения и даже полного одобрения начальства производят измерения, чтобы точно определить на карте месторасположение уездного города.

Приборы, которыми оперировали приезжие, назывались секстант и мензула, но эти слова усть-сысольским мещанам были совершенно незнакомы. Хотя те, кто постарше, нечто подобное уже повидали лет так тридцать назад, когда в совсем еще юный Усть-Сысольск приезжал поляк Викентий Карлович Вишневский. Он, как эти два немца, манипулировал с очень похожими инструментами. Будучи астрономом, он путешествовал по безграничной Российской империи, определяя географические координаты губернских и уездных городов. А теперь Крузенштерн и Кейзерлинг повторяли манипуляции Вишневского, дабы либо убедиться, что поляк все сделал правильно, либо исправить его ошибки.

Два потомка эстляндских немцев за время в пути из Петербурга в Усть-Сысольск, несмотря на существенную разницу характеров, сумели подружиться. Кейзерлинг, уже побывавший на Печоре, пугал Крузенштерна предстоящими трудностями и невзгодами, чем только все более и более воодушевлял тридцатичетырехлетнего капитан-лейтенанта. Министр Канкрин верно угадал побуждения Павла Ивановича. Крузенштерн желал превзойти отца, но не столько славой, сколько отвагой и боевитостью. Рассказы адмирала о первом русском кругосветном плавании Пауль Теодор слушал с малолетства и мечтал сам через что-то подобное пройти.

А вот Кейзерлингу подвиги были совсем не по душе. Он желал жить тихо в родовом поместье в эстляндской деревне Райкюле, заниматься сельским хозяйством, изучать труды по ботанике и геологии. Для этого он намеревался жениться на фрейлине Зинаиде Егоровне Канкрине, дочери министра, отправившего Крузенштерна и Кейзерлинга в далекую Печорию. Александр безмерно любил эту миловидную девушку, но всесильный Егор Францевич строго указал, что не выдаст за него дочь, пока тот не исполнит важное правительственное поручение.

Павел Иванович Крузенштерн уже был женат, причем одиннадцать лет, на Вильгемине Фридерике, дочери знатного немецкого литератора Августа Коцебу. Супруги успели произвести на свет двух сыновей и дочь. Вильгемина Фридерика часто жаловалась на здоровье, дети нуждались в отцовской опеке, но неуемная натура Пауля Теодора не позволяла ему сидеть дома. Младшему Крузенштерну иногда казалось, что сама авантюрная душа его состоит из парусов. И стоит подуть ветрам, как его несет по белу свету навстречу приключениям.

Впрочем, путь до Усть-Сысольск оказался на редкость гладким. В уездный город они прибыли 17 июня 1843 года, и через пять дней намеревались двинуться дальше на север. Географические измерения были самым легким делом из тех, что им предстояло сделать за это время. Покончив с этим, путешественники должны будут заняться оснащением экспедиции – закупить прочные лодки, поставить на них навесы для защиты от солнца и дождя – не столько людей, сколько ценнейших приборов, нанять гребцов и проводников. С последним городские власти обещали помочь.

Друзья, не обращая никакого внимания на зрителей, трудились тщательно, но торопились, дабы закончить работу до вечера. Но их отвлек крупного телосложения мещанин со скуластым, явно крестьянским лицом. Он отделился от зрительской толпы, подошел к петербуржцам и произнес:

– Простите Бога ради, господа хорошие, что вынужденно вас отвлекаю.

Петербуржцы и впрямь вынуждены были с неохотой отвлечься. А незнакомец, указывая то на одного, то на другого, продолжил:

– Коль не ошибаюсь, вы будете Кейзерлинг, а вы – Крузенштерн.

Оба ученых кивнули в ответ.

– А я, значит, буду Филиппом сына Якима Поповым. И желаю, чтобы вы забрали меня с собой в дорогу. Ручаюсь, вам без меня не обойтись.

– Это почему же? – поинтересовался Крузенштерн.

– А потому что я хорошо знаю зырянский язык.

– Видите ли, любезный, я ведь тоже более ли менее неплохо владею этим языком, – заявил Кейзерлинг, выучивший во время прошлой поездки нужные для употребления зырянские слова и выражения.

– Может оно так и есть, вот только здесь, в Усть-Сысольске, говорят на одном наречии, а на Печоре и Ижме – совсем на другом. На Удоре же – на третьем.

– А вы, значит, все наречия знаете? – спросил Александр Андреевич.

– Все не все, но лучше меня вряд ли кто найдется. Мы тут под началом моего однофамильщика Николая Павловича Попова русско-зырянский словарь готовим. Так я уже множество зырянских слов насобирал и их русские подобия отметил. Однако не скрою, в тех местах, где вы побываете, ходят и другие слова и выражения. Мне надобно и их отметить. Полагаю, меня там поймут, а вот вас – вряд ли. Так что возьмите меня с собой. И вам выгода, и для будущего словаря польза.

– Берем, – вмешался в разговор Крузенштерн, убедившийся во время кругосветки в необходимости иметь толкового переводчика. – Считайте, что вы в команде. Собирайте вещички, но только так, чтобы не перегружать лодку. А что взять, вы, пожалуй, лучше нас знаете.

Кейзерлинг не стал возражать. Довольный Филипп Попов потер свои большие усы и бороду и добавил:

– Только хочу предупредить, что там, в Печорских лесах, может встретиться странный и злобный народец, прозываемый чудью.

Кейзерлинг усмехнулся:

– Слышал я про вашу чудь. Белоглазые карлики, сбежавшие от Стефана Великопермского, дабы не быть крещеными. Сказки все это. Бывал на Печоре, нет там никакой чуди, и никто их там не видел.

– Не говорите так, – возразил Попов. – Не видели их потому, что они не любят себя показывать. Но мы же в разных местах будем, в глубокие чащи зайдем. И очень даже возможно, что повстречаемся с чудью. Ружья мы с собой, конечно, возьмем, но первыми стрелять не будем. Я, если что, попробую их уговорить.

На этом они расстались. Попов смешался с толпой зевак и исчез. А путешественники, прежде чем вернуться к работе, обсудили новичка.

– Может все-таки зря мы его берем? – усомнился Кейзерлинг. – Лишний человек – лишний груз. А городской голова нам уже выделил местного лесничего. Как его? Греве, кажется. Он нам и проводник, и переводчик.

– Не нравится мне этот Греве, – ответил Крузенштерн. – Не могу пока объяснить, но мне почему-то он представляется человеком совсем ненадежным. А вот Попов по первому взгляду внушает доверие. Думается, что и со второго взгляда так будет.

– Однако ж он фантазер. Про чудь небылицы плетет.

– Нет, граф, это не небылицы, а, скорее, местные легенды. Во время кругосветки на Полинезийских островах я слышал от тамошних племен нечто подобное. И они ведь верили в то, что говорили.

– Так ведь то – дикари, – возразил Александр Андреевич. – А зыряне – народ вполне себе цивилизованный.

– Высший петербургский свет, граф, тоже полагает себя цивилизованным, а при этом верит во всякую чушь. Матушка моя рассказывала, как еще в прошлом веке в Петербург явился некий итальянец Джузеппе Бальсамо, выдававший себя за графа Калиостро. Он и дьявола из одного юродивого изгнал, и умершего младенца князя Гагарина к жизни вернул. И даже государственную казну утроил. Что там стало с казной неизвестно, а вот позже выяснилось, что младенца самозванный граф просто-напросто подменил. Но ведь все верили ему, даже императрица Екатерина Алексеевна, и князь Потемкин к нему благоволили. Что ж вы от зырянского мужика хотите?

– Может вы и правы, Павел Андреевич. Второй проводник нам не помешает. Мало ли что с этим Греве может случиться. Запамятовал, как его зовут.

– Местные Зиней кличут. Зиновий он, видимо

Случай с Греве

– Ты же не какой-нибудь там мужик, Зиня. И даже не из наших, не из зырянских. Какой из тебя проводник? Ты в тех местах не бывал ни разу, и правильно, я скажу тебе, делал, – супруга старшего лесничего Усть-Сысольского уезда Зиновия Греве привычно пилила мужа, пока он уплетал ею же приготовленную уху. А сам лесничий также привычно молчал, слушая ее в пол уха и думая о чем-то о своем.

– Тамошняя земля не для людей, это земля ворсы, – продолжала лесничиха. – Все тамошние звери – его скотина, а птицы – его куры. А вас, людей, он не потерпит, собьет с пути, заведет в глушь, там вы и сгинете.

Греве выхлебал всю жидкость и принялся за рыбу, аккуратно отделяя пальцами мякоть от костей и засовывая съедобную часть в рот.

– Знаю, что ты, сатана, скажешь, – пилила и пилила супружница, наливая в кружку мужа ароматный сур – деревенское пиво, настоянное на ржи. – Мы мол в лес не пойдем, мы по рекам плыть будем. Только ведь и в реках вам покоя не будет. Вакуль не позволит вам плавать, тем паче и рыбку ловить, потому как это и его скотинка. Рыбки то есть. А ежели щучку поймаете, знаешь, что будет? Беда вам будет всем, вот как! Щучки – это детишки Вакуля. Он-то вас мигом на самое дно затянет.

Старший лесничий тем временем покончил с рыбой, обтер краем льняной скатерки рот, и взялся за кружку с суром.

– Знаю также, что и тут тебе есть, что сказать, – не унималась лесничиха. – Мы мол крестным знамением их осеним, они мол креста святого боятся. Но вот что я тебе скажу. Не боятся ворса и вакуль крестных знамений. Их ничего не берет. Не веришь что ли? Так послушай, что люди говорят. А люди врать не будут…

Греве, делая вид, что не слушает жену, допил пиво, потянулся руками, опять вытер губы льняной скатертью и наконец заговорил:

– Ты все сказала? Да! А теперь послушай, женщина, меня.

Лесничиха, поняв, что сейчас последует длинная тирада, уселась на лавке возле окна, а Греве поднялся и принялся похаживать по светлой горнице от белесой холодной печи до красного угла с иконой и лампадкой.

– Да, я не бывал в той части моего лесничества, потому что в этом не было никакой надобности, – затянул свою песню старший лесничий. – Но никак не потому, что там водятся какие-то ворсы и вакулы. Да, я не зырянский мужик, а потому не верю в ваши зырянские бредни. Как и русские, впрочем. Я человек просвещенный и доподлинно знаю, что нет в лесах и реках ни леших, ни водяных. Сказочки эти ты лучше нашим деткам рассказывай, только не забудь отметить, что это сказки. Не желаю я, чтобы мои сыновья и доченьки в них верили.

Женщина молчала, зная, что перебивать мужа бессмысленно и опасно – он может разозлиться и побить посуду. К тому же, опираясь на опыт, она понимала, что это всего лишь вступление. Сейчас он скажет чего-то очень важное, и вот тогда уж она выскажется по полной.

– Нынче же намечена большая экспедиция. Большие люди из самого Петербурга приехали. А знаешь почему?

Лесничиха по-прежнему молчала, лишь чуть-чуть покачала головой.

– Я тебе сейчас скажу, а ты тут же забудь, чтобы твой бабий язык об этом не разболтал. Экспедиция эта строго секретная. Никто про ейнные намерения знать не должен. Поняла?

Слегка обалдевшая супруга кивнула в ответ.

– Так вот, женщина, слушай внимательно, но не запоминай. В тех местах, куда мы направляемся, водится золото. Много золота. Очень много золота. И совсем не случайно наш городской голова Осип Степанович Лыткин поручил мне петербургских визитеров сопровождать. Когда мы золото найдем, то это место отметим. Что-то этим субчикам столичным достанется, а что-то мы с Осипом Степановичем к рукам приберем. Ты же знаешь, он купец третьей гильдии, а выше подняться не может. Состояние не то. А с этим золотом он о-очень далеко пойдет. И мы с ним туда же двинемся. Я стану его компаньоном. Жить в этом замшелом Усть-Сысольске не будем. Переедем в Санкт-Петербург, большой дом купим и заживем с таким достатком, каким ты и представить себе не можешь.

После этих слов лесничиха совсем ошалела. Она не знала, верить ли ей словам мужа или нет. Но почему-то очень хотелось верить.

– Так что давай, не бездельничай, не чеши языком, когда не надо, а собирай меня в дорогу. Только так, чтобы было все нужное и ничего лишнего. Путь предстоит дальний, носильщики мне не положены. Да и лодки много груза не выдерживают. И кто знает, что еще там, в лесах, может приключиться.

Лесные приключения

В середине сентября пять груженых лодок, где не было ничего лишнего, а все нужное, сплавились от полноводной Ухты до узкой речки Чибью и причалили к ее невысокому берегу. Из первой лодки выскочил, не дожидаясь суши, прямо в прибрежную воду Крузенштерн. На носу второй стоял его сподвижник Кейзерлинг и молодой купец Василий Латкин. Они дождались, когда один из нанятых гребцов ступит в воду и подтянет лодку, и лишь после этого сошли на берег. Следом из третьего суденышка вышел Филипп Попов.

Все были обуты в сапоги с голенищем до колена, во всем остальном их одеяния отличались друг от друга. Крузенштерн не расставался с темно-зеленым мундиром морского офицера, Кейзерлинг предпочитал форму горного инженера из синего сукна с черной отделкой и красными кантами, Латкин носил походный сюртук, а Попов одевался совсем просто, по-крестьянски, – темные штаны и серая рубаха навыпуск.

Павел Иванович, как обычно, пребывал в самом что ни на есть развеселом настроении. Да и было чему радоваться. Две недели назад ему удалось искупаться в Ледовитом океане – в том месте, где Большая Печора впадает в Печорское море. Льдов он не увидел, а, значит, имелся шанс добраться до самого Северного полюса.

Печора мореплавателя очаровала – высокие скалистые берега, одетые в зеленые сосны и ели, неторопливое течение, ширина и мощь. Что-то было в этой реке богатырское, влекущее за собой. Паруса в душе Крузенштерна не знали штиля и тащили в новые земли. За время пути, охватившего огромную территорию, он нанес на карту более четырех десятков астропунктов.

Кейзерлинг был не менее своего друга доволен результатами. На левом притоке Печоры, реке Соплес, обнаружились залежи каменного угля, на реке Пижма – гипсы, на самой же Печоре – горы с точильным камнем. После такого министр Канкрин, будем надеяться, отдаст свою дочь за успешного геолога.

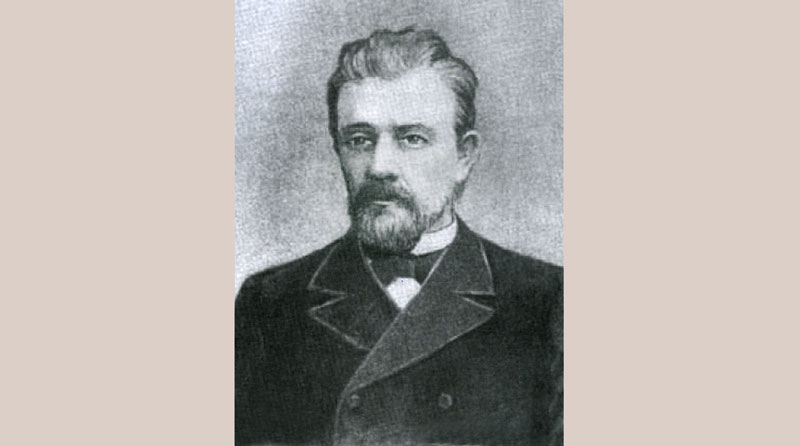

В старинном селе Усть-Цильма, населенном преимущественно старообрядцами-двуперстниками, граф познакомился и подружился с деловитым зырянским купцом Василием Латкиным. Он тоже преследовал геологические цели. В окрестностях села в стародавние времена добывали медь и серебро, и усть-сысольский коммерсант подумывал о том, как бы возродить промысел. Узнав о намерениях петербуржцев, он присоединился к экспедиции, купив и оборудовав на свои деньги еще одну лодку.

Осталась самая малость – определить широту и долготу и нанести на карту устье речки Чибью.

– Ну что, граф, неплохое местечко мы выбрали для ночевки, – бодро обратился Крузенштерн к Кейзерлингу после того, как тот, сойдя на берег вместе с Латкиным, подошел к мореплавателю. – Будет дождь – укроемся под кедрами. А вот тут, где мы стоим, разведем костер.

– Я так думаю, Павел Иванович, что нам здесь стоит задержаться на пару дней, – сказал геолог. – Что-то мне подсказывает, что земля этих мест весьма богата, вот только я пока не знаю, чем именно.

– Будь по-вашему, – ответил Крузенштерн. – С утра можем двинуться в глубь леса. А пока Филипп Якимович разведает, какие здесь имеются охотничьи тропы.

Попов слегка почесал бороду и произнес:

– Я, само собой, сделаю, что в моих силах. Но тут бы очень пригодился господин Греве. Он как-никак старший лесничий, а эти места его епархия.

– Пусть так, – согласился Кейзерлинг. – Вот только где он?

За все время путешествия граф убедился в правоте своего друга в том, что касалось их проводников. Филипп Попов оказался грамотным и расторопным мужичком. Без него экспедиция не только не достигла бы своих целей, но могла и погибнуть. Ни он сам, ни Греве не знали, да и не могли знать те земли, по которым шли исследователи. Но Попов быстро находил общий язык с местными жителями, и те подсказывали, кого можно было бы взять в проводники. Да и он сам неплохо ориентировался в лесных чащобах.

Иное дело Зиновий Греве. Кейзерлинг в свободные минуты ломал голову: как такую бестолковую персону назначили старшим лесничим обширного Усть-Сысольского уезда? Он робел в лесных дебрях, боялся волков, медведей и даже безобидных, но назойливых комаров и по возможности прятался в лодке под навесом.

– Как это где он? Знамо-ведано, в лодке сидит. В той, дальней от нас, – ответил Попов, указывая в сторону реки.

– Что ж, пойдем посмотрим на старшего лесничего, – распорядился Кейзерлинг.

Мореплаватель и купец принялись устанавливать выгруженные наемными гребцами инструменты, а геолог с расторопным проводником пошли искать второго, нерасторопного, проводника. И обнаружили его, как и предвидел Попов, в лодке, причалившей к берегу последней. Греве, сжавшись в комок, сидел под навесом возле заднего борта и глядел на лодочное дно.

– Послушайте, господин старший лесничий! – строго заговорил Кейзерлинг. –Мы вас взяли с собой не для того, чтобы вы отсиживались в укромных местах. Извольте сейчас же встать и отправиться на разведку вглубь леса. Мы намерены изучить эту местность, но надобно знать здешние охотничьи тропы. Найдите их и доложите нам. Доложите все, что увидите, ничего не скрывая.

Греве поднял голову и пробормотал: «Хорошо, хорошо-с. Сейчас. Я мигом-с…» После чего он приподнялся и, склонив голову, выкарабкался, не глядя на графа и его спутника, из лодки и пополз вверх по небольшой круче в сторону деревьев. Чуточку не дойдя до леса, старший лесничий обернулся и негромко крикнул:

– Не извольте-с беспокоиться, я найду тропку!

Попов и Кейзерлинг поглядели ему вслед, и Филипп Якимович задумчиво произнес:

– Сомнительно мне как-то, что этот Зиня найдет что-либо путное. Если вы не возражаете, Александр Андреевич, пойду-ко и я в лес. Может что-нибудь такое и обнаружу.

Кейзерлинг не возражал, и Попов поднялся по косогору и двинулся в чащу, но не в том месте, где зашел Греве.

Солнце приближалось к закату, гребцы разожгли костер, поставили на огонь котелки и принялись готовить ужин на всю команду. Крузенштерн с Латкиным занялись привычными измерениями, а Кейзерлинг в это время изучал прибрежные камешки в поисках подсказки к возможным подземным богатствам здешней территории.

Прошло чуть больше часа после ухода проводников, как из чащи раздался крик: «А-а-а-ой», и из-за деревьев прямо по круче скатился Греве. Не обращая ни на кого внимания, он вскочил в ту самую лодку, на которой приплыл, и забился под навес.

Крузенштерн, Кейзерлинг и Латкин, побросав свои дела, отправились к забившемуся к заднему борту старшему лесничему. Тот затравленно глядел на них и лишь мычал до тех пор, пока Латкин бесцеремонно его не потряс. И только после этого Зиновий бессвязно заговорил:

– Там, там… Там ворса… Огромный такой! Как сосна. Уши мохнатые, пятки вывернуты. Руки ко мне протянул, хотел забрать… Но я…, я… Я побежал. Увидел болото… Большое такое болото… Как озеро… А там.., там вихрь такой поднялся. А из вихря явился вакуль. Волосы длинные и зеленые. А за ним его васы. Маленькие такие и прозрачные. И все ко мне… Сам не знаю, как я от них убег.

Сказав все это, Греве заплакал с причитаниями:

– Моя женушка говорила мне, чтобы я не ходил с вами. А она умная женщина, знала, что говорила. Но я ее не по-ослуша-ал…

Крузенштерн, Кейзерлинг и Латкин, поняв, что большего от испуганного Греве пока он не успокоится не добиться, вылезли из лодки и присели на бортик соседнего суденышка.

– Судя по всему, этот Греве помешался, – заключил граф. – Несет что-то несусветное про какого-то ворсу, вакуля и васов. Василий Николаевич, не разъясните ли нам, кто это, собственно говоря, такие.

– Это все нечистая сила – леший, водяной и его служки, – пояснил Латкин. – Лично я их никогда не видел, но охотники и рыбаки много чего про них рассказывают. Ворса – дух леса. Может явиться в виде кошки или белки. Только в отличие кошки и белки он не отбрасывает тень. А то вырастает в высокую сосну. Ежели его задобрить, угостить чем-нибудь, то поможет в охоте. А не задобришь – с пути собьет. Вакуль и васы – духи воды. Они тоже якобы требуют подарки. Рыбаки кидают им яйца, рыбу и даже деньги. Не понимаю, зачем им деньги, если они ничего покупать не собираются…

– Вы-то сами в них верите? – поинтересовался Крузенштерн.

– Как сказать? Нет, конечно. Но моя бабушка верила. И многие мужики верят.

– Уверен, господа, все эти духи лесничему померещились, – высказал граф. – Наслушался россказней от охотников и рыбаков, вот со страху и вообразил их. А вы что скажете, Павел Иванович?

– Пока сам там не побываю, ничего сказать не могу, – ответил Крузенштерн. – Я, как и вы, не верю в духов, но мы с вами ученые, граф, должны опираться на факты. А пока факты весьма и весьма туманные…

Все трое замолчали, глядя в сторону таинственного леса и увидели, как из-за деревьев показалась внушительная фигура Попова. Он легко спустился с косогора вниз и быстрым шагом прошествовал к сидящим на бортике лодки руководителям экспедиции.

– Вот что, господа хорошие, надо уходить отсюда, – заявил считающийся толковым проводник. – Там, в лесу, обитает белоглазая чудь. Ее много, все они вооружены дубинками и кольями. Хотели меня прикончить, а затем и за вас приняться. Но я сумел найти с ними общий язык и клятвенно обещал, что покинем их священные места.

Крузенштерн и Кейзерлинг переглянулись между собой, а затем вопросительной взглянули на Латкина. Купец же в ответ лишь пожал плечами, давая понять, что он ничего про это не знает.

Первым привстал мореплаватель.

– Вы как хотите, господа, но я сам должен все увидеть, – объявил Крузенштерн. – И эту самую белоглазую чудь, и ворсу, и вакуля и прочую нечистую силу.

– Я с вами, капитан-лейтенант, – приподнялся Кейзерлинг. – А вы, Василий Николаевич, остаетесь здесь за старшего. Если что случится, если из лесу не выйдем, вы доберетесь до Усть-Сысольска, а оттуда отправитесь в Петербург. Все наши карты, дневники и инструменты передадите в министерство финансов и лично министру Канкрину. Вы меня поняли?

Василий Латкин

Латкин молча кивнул. Он хотел было пойти с ними, но понял, что в таком случае экспедиция будет совершенно обезглавлена и разумно рассудил, что граф принял правильное решение. Только в случае, если эти отважные люди и впрямь не вернутся, он в первую голову бросится на их поиски.

Крузенштерн и Кейзерлинг быстро поднялись вверх по косогору. Они понимали, что им надо торопиться с исследованием близлежащего леса. Если солнце зайдет, то им уже точно из чащи не выбраться.

Охотничью тропу отыскали без труда и шли по ней, пробираясь через ели, чуть больше получаса, пока не обнаружили, что она внезапно обрывается. Видимо, дальше местные звероловы предпочитали не идти.

Друзья оглянулись, и им бросилось в глаза, что сам лес изменился. Деревья стояли плотными рядами, а под ними тут и там были разбросаны валуны. Они весьма заинтересовали геолога Кейзерлинга, и он принялся их внимательно изучать. Крузенштерн двинулся дальше, продираясь через ели, чьи ветки больно били по лицу, но опытный путешественник не обращал на это никакого внимания.

Очень скоро он обнаружил, что потерял из виду сотоварища и даже не помнит, в какой стороне его искать, а потому принялся кричать во всех направлениях:

– Граф, ау, граф! Господин Кейзерлинг! Александр Андреевич! Саша, черт побери, ты меня слышишь! Ау!

Отклика не было. Более того, Крузенштерну показалось, что звук его окриков тонет среди деревьев. А еще он с ужасом понял, что понятия не имеет, куда следует двигаться, чтобы найти Кейзерлинга. Компас они по своему легкомыслию с собой не взяли, а солнце терялось среди деревьев. И почему-то кружилась голова.

Оставался единственный выход – двигаться по интуиции, что он и сделал.

Счет времени мореплаватель потерял, какой-либо боли от ударов колючих веток уже не чувствовал, и вышел на совершенно открытое пространство болотистого вида. В нос ударил резкий запах, который он даже не знал с чем сравнить. Головокружение усилилось, а пространство стало меняться.

Многочисленные промоины замерзали и покрывались льдом, тина и зеленая трава на глазах Крузенштерна белела и превращалась в снег. При этом сам мореплаватель холода не чувствовал.

Через короткое время вся территория покрылась снежным льдом, а на расстоянии двухсот метров возникла затертая ледяными торосами шхуна со спущенными парусами и носом своим уставившаяся вверх, как бы глядящая в небо в поисках небесной защиты. Павел Иванович вознамерился подойти к ней, но не смог. Что-то его держало, не давая идти вперед.

Что же ждет впереди

Шхуна "Ермак" во льдах

– Когда наша шхуна оказалась полностью затерта льдами, я приказал спустить паруса и всем покинуть судно. А что еще я мог сделать, vater[1]? Вокруг сплошные торосы, в трюм уже заливалась вода, смерть нам смотрела в глаза со всех сторон. О себе я не думал, но со мной была целая команда, двадцать пять человек. К тому же мне страшно было представить, что было бы с тобой, узнай ты о моей смерти, – взволнованно продолжал рассказывать 28-летний моряк Павел Павлович Крузенштерн. – Повар приготовил нам сытный обед. Каждому я дал по стакану рома, и мы двинулись на восток, к полуострову Ямал. Не буду утомлять тебя подробностями. Скажу только, что берег мы достигли совершенно обессиленными и с одним только желанием – лечь и отдохнуть. Там мы встретили самоедов[2]. Спасибо им огромное! Они нас отогрели, откормили и подлечили своими, самоедскими, средствами. Прости меня, vater, «Ермака» я погубил.

Павел Павлович Крузенштерн

– Ничего, mein Sohn[3], главное, что ты жив остался, – выдохнул Павел Иванович Крузенштерн. – Иди спать, завтра доскажешь. Я хочу знать все подробности, вплоть до мельчайших.

Паруса в душе другого, самого младшего Крузенштерна, надувались не меньше, чем у его ближайших предков, а своей страстью к приключениям он даже превосходил отца. Правда, теперь они, эти паруса, гнали его не к северной макушке матушки Земли, а по тому же Ледовитому океану, но на восток, к устью реки Енисей. Сменить направление Крузенштернам подсказал усть-сысольский купец Василий Латкин, с которым Павел Иванович познакомился восемнадцать лет назад в ходе Печорской экспедиции.

Впрочем, мечта о Северном полюсе долго не покидала второго из Крузенштернов. На деньги, полученные от отцовского наследства, Павел Иванович приобрел шхуну и назвал ее «Ермак» в надежде, что он освоит самую северную точку Земли, как Ермак Тимофеевич некогда покорил Сибирь. Увы, он быстро убедился, что эта точка для парусных судов недоступна. И Латкин, как человек деловой, предложил другой маршрут: соединить Северным морским путем Сибирь с Европой, что пока не удалось сделать ни одному мореплавателю. А если бы удалось, то фантазии Ломоносова, будто могущество России будет прирастать Сибирью и Северным океаном, стали бы явью.

Однако напрямую заняться столь значимым мероприятием было Павлу Ивановичу недосуг. Вместе с Латкиным и его зятем Михаилом Сидоровым они вознамерились основать Печорскую компанию для вырубки и вывоза ценнейшего печорского лиственничного леса в Кронштадт. Часть вырученных средств компаньоны намеревались вложить в исследования Арктики и, в первую голову, той ее части, по которой поплывут корабли от Енисея до Архангельска.

Но подрос сын – безрассудно смелый моряк Павел Крузенштерн-младший. С самых юных лет он рвался к океану. В пятнадцать отец взял его в путешествие на «Ермаке» по Белому морю. В шестнадцать он отправился в дальнее плавание на военном транспорте «Двина» в Петропавловск-на-Камчатке. В двадцать он сражался с британцами на Балтике в ходе войны, названной, по незнанию, Крымской. Наконец, в двадцать шесть отец доверил ему «Ермака» для обследования Печорского моря. Отчаянный лейтенант добрался до пролива Карские ворота и увидел перед собой морскую территорию, свободную от льда. Путь к Енисею был открыт, но приближалась зима, а к зимовке экспедиция была не готова.

Через два года укомплектованный всем необходимым «Ермак» под командованием лейтенанта Крузенштерна снова двинулся в Карское море. Но до наступления зимы экспедиция не вернулась. Только после Рождества и Нового года до потерявшего всякую надежду Павла Ивановича Крузенштерна дошла весточка, что сын спасен и в скором времени через Архангельск прибудет в Петербург.

В петербургскую квартиру Крузенштернов возле Морского кадетского корпуса, который некогда возглавлял патриарх рода адмирал Иван Крузенштерн, его внук прибыл измученным и больным. Поэтому Павел Иванович отправил сына отсыпаться, хотя время было совсем не позднее. Сам же он остался сидеть в своем кабинете, в глубоком мягком кресле, и принялся, не спеша, раскуривать длинную трубку, вдыхая ее ароматный прохладный дым.

На противоположной стене висела большая карта Российской империи, и взгляд прожженного мореплавателя невольно уставился к проливу Карские ворота, а оттуда к полуострову Ямал – по тем местам, что прошел его сын. Он представил попавшую в ледовый плен дорогую сердцу шхуну «Ермак», и вспомнил, что точно такую картину он уже видел. Только не в Карском море, а на болотистой поляне неподалеку от речки Чибью.

Он плохо помнил, как ему тогда удалось выбраться из леса. Уже темнело, и команда на берегу разожгла костер. По пути к огню Крузенштерн искал глазами Кейзерлинга и не находил его. Павлу Ивановичу казалось, что именно он может дать ответ: почему одному привиделась нечистая сила, другому белоглазые карлики, а Крузенштерну затертая льдами шхуна.

В ожидании своего друга – Павел Иванович был уверен, что опытный геолог не пропадет – Крузенштерн без всякого аппетита поел приготовленной на костре ухи, но отвечать на какие-либо вопросы членов своей команды не стал. Ждал второго руководителя экспедиции.

Кейзерлинг появился примерно минут через двадцать. Он тоже молчал, поел горячей ухи из миски и заявил, что идет спать в лодку и остальным посоветовал также отправляться на покой. Наутро Александр Андреевич в ультимативной форме заявил, что остается с Филиппом Поповым здесь, а Павлу Ивановичу с отрядом на четырех лодках с ценнейшим грузом следует возвращаться в Усть-Сысольск, продолжая по пути астрономические наблюдения.

Они вновь встретились через две недели в уездном городе, где собрались все участники экспедиции. Устьсысольцы приветствовали их, как героев, банкеты в купеческих домах следовали один за другим. О своих видениях никто не рассказывал, зато другие приключения рядовые путешественники описывали вполне в духе модного беллетриста Фенимора Купера. Крузенштерн и Кейзерлинг тоже что-то говорили, но весьма скупо. Да и меж собой они общались мало и неохотно – как будто между ними пробежала черная кошка.

Вместе они добрались до Петербурга, после чего их пути разошлись. Крузенштерн узнал, что его жена тяжело больна и срочно отправился в свое родовое имение, поэтому Кейзерлингу пришлось одному докладывать о результатах экспедиции Николаю I. Впрочем, их общие заслуги государь-императору оценил по достоинству, наградив того и другого орденом Святого Владимира четвертой степени.

По достоинству оценил итоги экспедиции и министр Канкрин, дав, наконец, согласие на брак своей дочери с Кейзерлингом, после чего супруги отправились в свое поместье. Усадьбы двух путешественников находились в Эстляндии, неподалеку друг от друга. Между тем они почти не встречались. Кейзерлинг, к радости жены, занялся ботаникой и сельским хозяйством.

Иное дело он, Крузенштерн, чья беспокойная душа влекла к неведомому. После того, как ему в очередной раз, отказали в средствах для путешествия к Северному полюсу, он снова отправился по заданию того же министерства в Печорию. Павел Иванович сам не мог себе объяснить, чем манила его эта несуществующая страна, по которой текла вполне реальная большая река, плавание по которой оказывалось не менее захватывающим, чем странствия по морям.

Он оставил в Эстляндии больную жену и четырех еще не подросших детей, и повторил привычный маршрут: из Петербурга в Усть-Сысольск, где его радостно встретили местные начальники и купцы, затем на лодках вверх по Вычегде, волоком до Печоры, а там – к ее устью, к Печорскому морю.

Этот маршрут он проходил снова и снова, даже после того, как обзавелся «Ермаком». И вот итог: жена в его отсутствие умерла, дети выросли без папеньки, но старший сын пошел по стопам отца и деда. А Крузенштерн заработал кличку Павел-Печора.

Размышления путешественника прервал слуга, доложивший, что явился действительный статский советник Александр Андреевич Кейзерлинг. Вот легок на помине, успел подумать Крузенштерн, и, не снимая домашнего халата, кинулся встречать старого, но, как казалось, утраченного друга.

В прихожей они крепко обнялись. «Lange nicht gesehen, alter Freund!»[4], – пробормотал Кейзерлинг, а Крузенштерн вместо ответа помог старому товарищу снять длиннополое пальто, и они оба отправились в кабинет хозяина квартиры. По пути Павел Иванович приказал слуге принести вина и закусок, и бывшие соратники устроились в уютных креслах с высокими спинками и удобными подлокотниками.

Александр Андреевич мало изменился – разве что полысел, но вид имел по-прежнему бодрый. А вот с Павла Ивановича спала его обычная веселость, кудрявые волосы поредели и поседели. Забыв о прошлой размолвке, друзья принялись рассказывать о себе. Впрочем, точнее было бы сказать, что о себе говорил Кейзерлинг. Про Крузенштерна он много слышал и читал в газетах. Сочувствовал по поводу смерти жены, переживал, когда узнал, что где-то возле Карского моря пропал сын и был несказанно рад его возвращению.

Сам же Александр Андреевич, хоть жил и не так громко, но все же весьма энергично. Его труды по геологии и ботанике ценят в Европе. Вступивший семь лет назад на Российский престол государь Александр II вернул Кейзерлинга на государственную службу, пожаловал в звании камергера, а затем произвел в действительные статские советники. В этом году его назначили попечителем Дерптского учебного округа, и он приехал в Петербург хлопотать о средствах на содержание Дерптского университета.

После того, как слуга принес и разлил по бокалам белое рейнское вино, Крузенштерн завел разговор о Печорской экспедиции 1843 года, так изменившую судьбу их обоих. Кейзерлинг охотно подхватил тему, и прежние соратники ударились в воспоминания. Александр Андреевич с улыбкой признался, что струсил войти в Печорское море Ледовитого океана и позавидовал другу, когда тот окунулся в его холодные воды. Похвалил расторопного зырянина Филиппа Попова и выругал старшего лесничего Греве, оказавшегося в команде совершенно лишним.

Когда гость и хозяин осушили бутылку, Крузенштерн осторожно подвел беседу к злосчастному эпизоду с видениями, явившимися к ним возле речки Чибью. Павла Ивановича интересовало, случилось ли что-то подобное с графом, а если случилось, то почему он об этом умолчал.

– Да, случилось, – тяжело вздохнув, ответил Кейзерлинг. – Тогда мне не хотелось об этом говорить, но сейчас, кажется, пришло время. Я увидел золото, много золота. На моих глазах разбросанные повсюду камни из зеленых, покрытых мхом, становились ярко желтыми. Я позвал тебя, хотел, чтобы ты своими глазами увидел чудо этого дивного превращения, но звук, как мне показалось, терялся среди плотно стоящих деревьев. При этом я почувствовал какой-то острый запах, и мне пришла в голову совершенно меркантильная идея, что я не должен этим с кем-либо делиться. Нет, Павел Иванович, не думай, пожалуйста, что я хотел этим золотом завладеть, дабы обогатиться. Такое мне и в голову не приходило. Но я не хотел с кем-либо разделять славу первооткрывателя крупнейшего в мире золотого прииска. В конце концов в этом путешествии я отвечал за геологические исследования, а после такого открытия Егор Францевич уж точно благословил бы меня на брак с его дочерью.

Кейзерлинг замолчал, а Крузенштерн позвал слугу и приказал принести еще вина.

Выпив еще по бокалу, хозяин квартиры продолжил разговор:

– Как я понимаю, граф, золота там не оказалось?

– Какое там! – хмуро улыбнулся действительный статский советник. – После того, как вы нас покинули, я и Попов снова побывали в том лесу. Друг от друга не отходили ни на шаг, заранее обговорив, что если кому что привидится, то тот тут же сообщит другому. Камни оказались серыми и зелеными. Я так думаю, эти валуны в стародавние времена занес ледник. Потом мы вышли на болотистую равнину, от которой исходил тот самый аромат. При этом никаких таких видений ни у меня, ни у моего попутчика уже не было, и я смог совершенно трезвой головой оценить происходящее. Оценил и понял – запах исходит от нефти, а, правильнее сказать, от газа, сопровождающего нефтяные месторождения. Обычно он растворен в самой нефти, но бывает так, что прорывается наружу и воздействует на наши души. Тогда-то и возникает в нас то, что француз Эскироль назвал галлюцинациями.

Услышав такое признание, Крузенштерн нервно поднялся с кресла, походил туда-сюда и, немного успокоившись, спросил:

– Почему же ты не рассказал мне об этом?

– Я был очень разочарован и не желал говорить о такое нелепой оплошности. Я ведь даже нового-то ничего не открыл. Нефть еще при Петре Великом в тех местах начали было добывать, да прекратили за ненадобностью. А какая надобность теперь? Перегонять в керосин для ламп? Так для этих целей той, что получают на Каспии да на Кавказе, более чем достаточно. Иное дело, если бы я нашел золото!

Крузенштерн вернулся в кресло, окончательно успокоился и задумчиво произнес:

– Кто знает, граф, может быть придут времена, и нефти найдут более достойное применение. И назовут ее как-нибудь иначе. Предположим, «черное золото». В скором времени я еду в Усть-Сысольск по делам Печорской компании. И поверь мне, Александр Андреевич, я не миную речки Чибью и того леса, подарившего нам столь диковинные галлюцинации.

- - - - - - - - - -

[1] vater (нем) - отец

EN

EN Старый сайт

Старый сайт

Буторин Николай

Буторин Николай  Вебер Ирина

Вебер Ирина  Тубольцев Юрий

Тубольцев Юрий  Самойлов Борис

Самойлов Борис  Андерс Валерия

Андерс Валерия