«…И сколько бы лет на земле не прошло,

Сколько бы зим на земле не мело,

Сколько бы жизней не кануло в сон,

В памяти жить будет тот патефон...»

(Татьяна Снежина, «Патефон», 2016 г.)

Маргарита Шигина. «Старый дом».

Это грустная картина старого ветхого деревянного дома с заросшим не ограждённым палисадником, вынесенным столом под белой скатертью, на котором стоит старый патефон. А это девочка, сидящая на одном из венских стульев, облокотившись руками и грудью о стол, полностью охвачена мелодией пластинки и замерла в звучании музыки.

У меня долго не было патефона, так как он относился к роскоши, был редкостью и дорогим послевоенным предметом. А нам всем хотелось слушать музыку и танцевать. Ведь в юности это были нормальные желания.

И вот у меня, наконец, совершенно неожиданно появился долгожданный патефон. Случилось это в 1947 или 1948 году в Ленинграде, когда я был студентом первого курса кораблестроительного института - «Корабелки» в просторечии. Туда меня занесла романтика юности и мечта о море и форме моряка с кортиком у бедра…

Мне дядя, родной брат мамы, кстати, мой тёзка, живший в Ленинграде и опекавший меня – провинциала, учитель математики, прошедший всю войну и демобилизованный после её окончания, подарил мне деньги ко дню рождения на красивую сорочку. Но я без колебаний решил купить патефон, на что, как оказалось, денег хватило… Уже сейчас и не вспомню, сказал ли дяде об этом поступке, но был очень доволен его подарком….

Я как бы прислушался к совету Иосифа Бродского, который в стихотворении «Русский романс» посоветовал, заглянув в мою душу:

«…Купи на эти деньги патефон

И где-нибудь на свете потанцуй,

(В затылке нарастает перезвон),

Ах, ручку патефона поцелуй…».

Сдал с трудом экзамены за первый курс, уехал в Винницу и ничтоже сумняшеся поменял «Корабелку» на медицинский институт, что, как показала жизнь, оказалось верным решением. Правда, вернулся без кортика, но с патефоном, с фонендоскопом на белом халате и со скальпелем в руке …

Нет, не у всех были тогда патефоны, лучшее средство домашнего прослушивания грампластинок с записями любимых песен и мелодий. Таким завидовали, хотели с ними общаться и даже дружить. Ведь теперь

«Я живу в озвученной квартире:

Есть у нас рояль и саксофон,

Громкоговорителей четыре

И за каждой стенкой патефон.

У меня есть тоже патефончик

Только я его не завожу,

Потому что он меня прикончит –

Я с ума от музыки схожу!»

(«Джаз-болельщик». Из

репертуара Леонида Утёсова.

Музыка неизвестного автора.

Слова В. Лебедева-Кумача).

О магнитофонах я тогда вообще ничего не знал. Но зато мог уже слушать музыку независимо от радио! Что хочу такую пластинку из имеющихся, естественно, и ставлю и играю, слушаю, гляжу на вращающийся диск, меняю диск и подкручиваю ручку патефона, если пружина ослабевает.

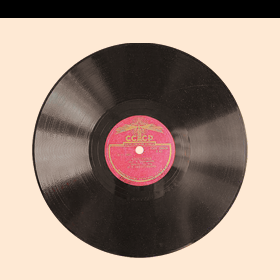

Главной проблемой стали граммофонные пластинки или, как их стали позже называть, диски с разным числом оборотов (33, 45 и 78) в минуту. Они были разной толщины, качества и материала изготовления. Выпускались и гибкие тонкие пластиковые пластинки. Изготавливались из шеллака, полихлорвинила, синтетических смол и пластмасс фабричного изготовления, очень чувствительные к окружающим воздействиям (температуре, влажности, механическим повреждениям, сроку изнашиваемости), вплоть до кустарного использования отработанной рентгеновской плёнки, называемой «Джазом на костях». В обиходе они назывались «рёбрами» или «записями на рёбрах». Они, конечно, появились значительно позже по времени и в связи с возникшим через много лет дефицитом грампластинок, особенно зарубежных групп (The Beatles, Pink Floyd и т.п.). А привозимые из-за рубежа красиво оформленные пластинки приобретались, буквально, расхватывались, у фарцовщиков и на «чёрном рынке» за немалые деньги и валюту. Вот тогда и настала пора эрзац - пластинок с использованием рентгеновских плёнок.

Не могу пройти мимо одного отступления и заметить, что материализованный в моей памяти и сознании, вспоминаемый в настоящее время патефон, представляется чётче и яснее даже многих лиц из моего окружения. Если лица школьных товарищей, друзей по двору уже стёрлись в памяти либо с трудом вспоминаются, то, напротив, хорошо помнятся детали патефона. Его форму и размеры, серо-зеленоватый цвет обивки ящика, в который был вставлен его механизм. Эта ткань чем-то была сродни коленкору твёрдой обложки некоторых книг. Она долго держалась без видимых изъянов и только в конце своего использования стала лопаться на углах и вокруг замка-защёлки. Да и ручка со временем пообтрепалась.

Но вернёмся к патефону. Я ставлю его куда хочу: хоть на стол, на стул, на тумбу, на постель. Выношу на крылечко, во двор и ставлю на скамейку в палисаднике у дома или в скверике напротив. И тотчас вокруг собираются знакомые и незнакомые любители музыки, слушают, пересматривают пластинки в коробке, выбирая по вкусу и желанию, прося её поставить следующей.

Либо иду с патефоном в руке, как с небольшим дорожным чемоданом к знакомым или друзьям на вечер танцев под патефон. Обслуживает его кто-то из не танцующих или стеснительных, меняет стёршиеся иглы, дающие о себе знать нарушением частоты звука, характерным трением или «хрипом»…

Чаще мы собирались в небольшой двухкомнатной квартире в одноэтажном доме с низкими потолками, где жила семья невысоких ростом, добрых и симпатичных людей с дочкой на выданье без скорой перспективы. Вот они и предоставляли нам свой «танцкласс», где собиралась наша компания танцевать под патефон. Прощай танцевальная площадка в парках и скверах с толкотнёй незнакомых и не всегда приятных внешностью, манерами, запахами и поведением людей.

Юра Дубинский, высокий нескладный и неуклюжий, застенчивый и быстро краснеющий парень был отличным фотографом и «заводилой» патефона. Никому не уступал накручивание ручки пружины патефона, отлынивая, таким образом, от танцев, которые ему оказались недоступными, хотя его и пытались учить. Но как только любая из наших девиц оказывалась с ним в паре, это выглядело карикатурно из-за его роста и угловатой фигуры, что сразу вызывало сдерживаемую улыбку кого-нибудь из присутствовавших. Но он её немедленно ухватывал и, покраснев до корней волос, убегал к ручке патефона, хватаясь за неё, как за свой оберег или спасательный круг…

Особым удовольствием для меня и моих спутников было катание на вёсельной лодке-плоскодонке по Южному Бугу с патефоном, устанавливаемым на одной из скамеек.

Река Южный Буг дугой протекала по центру города, затем её русло выпрямлялось и продолжалось в обоих направлениях – по и против течения - меж лесов и полей, сёл, хуторов и городков, вдоль крутых или пологих берегов, иногда меняющихся местами с выступающими порой каменистыми отрогами серого гранита. Один из таких плоских утёсов считался у нас «Камнем Коцюбинского» по имени известного украинского писателя, музей которого был в центре города, а его имя было присвоено улице, скверику и кинотеатру. Хотя я далеко не уверен, что именно он на том камне бывал…

Когда лодка благополучно отчаливала от пирса станции проката, все занимали свои места, удобно расположившись, и начинала звучать протяжная и нежная мелодия первой части молдавской или румынской «Дойны». А потом - «Рассвет на Москве - реке» (увертюра или вступление к опере М.П. Мусоргского «Хованщина»).

Эти волшебные звуки растекались по глади воды, охватывали берега, наполняли воздух и обволакивали нас своим прекрасным звучанием подстать плавному движению лодки, носимой течением, контролируемым ленивыми движениями вёсел…

Патефон, не зависящий от электричества или батареек, а только от раскручивавшейся пружины, вращавшей диск, пришёлся весьма кстати, и я им пользовался не только в описанной компании, но и для романтических прогулок тет-а-тет со своей девушкой, а менявшиеся мелодии дисков создавали или дополняли атмосферу чувств, слов и мыслей…

Однажды мы так заслушались, плывя по течению, что забыли о времени и о солнце, и моя подруга получила ожог второй степени на верхней части спины, плечах, и лопнувшие пузыри долго сходили шелушащейся кожей, вызывая у меня чувство вины и сожаления…

Хорошо ещё, что в те далёкие времена не вошли в моду мини-бикини (хотя и обидно с точки зрения мужчин), тогда бы ожог мог распространиться и на большую часть её юного и нежного тела. А то, что ноги и бёдра не попали в зону ожога, причина была ясна – это направление движения лодки, когда солнышко грело спину и плечи, а лицо, грудь и бёдра оказались в тени обжигавшегося тела…

Мы тогда ещё были в переходном периоде от школяров к студентам-медикам, только начав учиться, и, конечно, её мама, увидев красную кожу, поступила неверно, намазав места ожогов простоквашей. А не спиртом во избежание появления пузырей… (Помогла бы в тех обстоятельствах и моча, но кто мог об этом знать и даже заикнуться…). А до дома, либо до больницы надо было ещё доплыть, тем более что солнечный ожог не сразу себя проявил. Остались на память по утверждениям бывшей напарницы мелкие малозаметные следы …

На стёрлось из памяти катание на лодке со своим тогдашним другом, Михаилом Кацем, и двумя хористками из гастролировавшей тогда в Виннице Одесской оперетты. Одну звали Калерия, а имя другой очаровательной актрисы я не вспомнил. Очевидно, та, другая, была не моей, а моего друга. Весьма приятными остались эти воспоминания. Даже следы от поцелуев на нежной шейке хористки, не давшей возможности ей без шарфика участвовать в ближайших представлениях…

Невольно вспомнились, в связи с этим, слова народной песни в исполнении Валентины Толкуновой:

«Мы на лодочке катались,

Золотистой, золотой.

Не гребли, а целовались,

Не качай, брат, головой...»

Естественно, что на остановках патефон на траве или на граните звучал не хуже, и можно было отдыхать в тени прибрежных деревьев под его мелодии.

Патефон честно отслужил отведенное ему рабочее время и постепенно становился ненужным, отдавая своё заслуженное положение и место более современным музыкальным приспособлениям и устройствам с записями музыки НОН - СТОП (граммофоны, электропроигрыватели и электрофоны и пр.). Эти носители становились всё более вместительными для мелодий и всё меньшими, но более удобными по размерам.

И патефоны ушли в прошлое. Наш патефон, выпотрошенный от его рабочего содержимого, ещё послужил ящиком для хозяйских целей…

Заканчивая своё весело-грустное воспоминание, не могу не процитировать первую часть стихотворения Александра Городницкого - «Старый патефон», как бы подводящую итог написанному:

«Для чего храню на антресолях

Патефон с затупленной иглою

И пластинок довоенных пачку?

Всё равно я слушать их не буду.

Все они, согласно этикеткам,

Сделаны Апрелевским заводом.

Тот завод давно уже закрылся,

Но своим мне памятен названьем,

Так же, как и Баковский, наверно.

Я пытался как-то на досуге

Оживить его стальную душу

И крутил весьма усердно ручку,

Чтобы завести его. Когда-то

Заводили так автомобили.

Но пружина, видимо, ослабла,

А чинить никто и не берётся.

Впрочем, мне достаточно названий

Песенок на выцветших конвертах…»

***

EN

EN Старый сайт

Старый сайт

Хазанов Ефим

Хазанов Ефим  Аарон Борис

Аарон Борис  Кац Евсей

Кац Евсей  Крылов Юрий

Крылов Юрий  Гайдова Мария

Гайдова Мария  Вайнер Ирина

Вайнер Ирина  Михальска Стася

Михальска Стася  Берлин Адольф

Берлин Адольф  Демидович Татьяна

Демидович Татьяна  Кладницкий Давид

Кладницкий Давид  Тубольцев Юрий

Тубольцев Юрий  Кругляк Евгений

Кругляк Евгений  Борисов Владимир

Борисов Владимир  Некрасовская Людмила

Некрасовская Людмила  Андерс Валерия

Андерс Валерия  Глушенков Николай

Глушенков Николай  Алекс Марина

Алекс Марина  Карапац Александр

Карапац Александр