Часть 4. Распад кэртаса. 1917-1921, 1914-1916 гг.

Тяжелый кулак

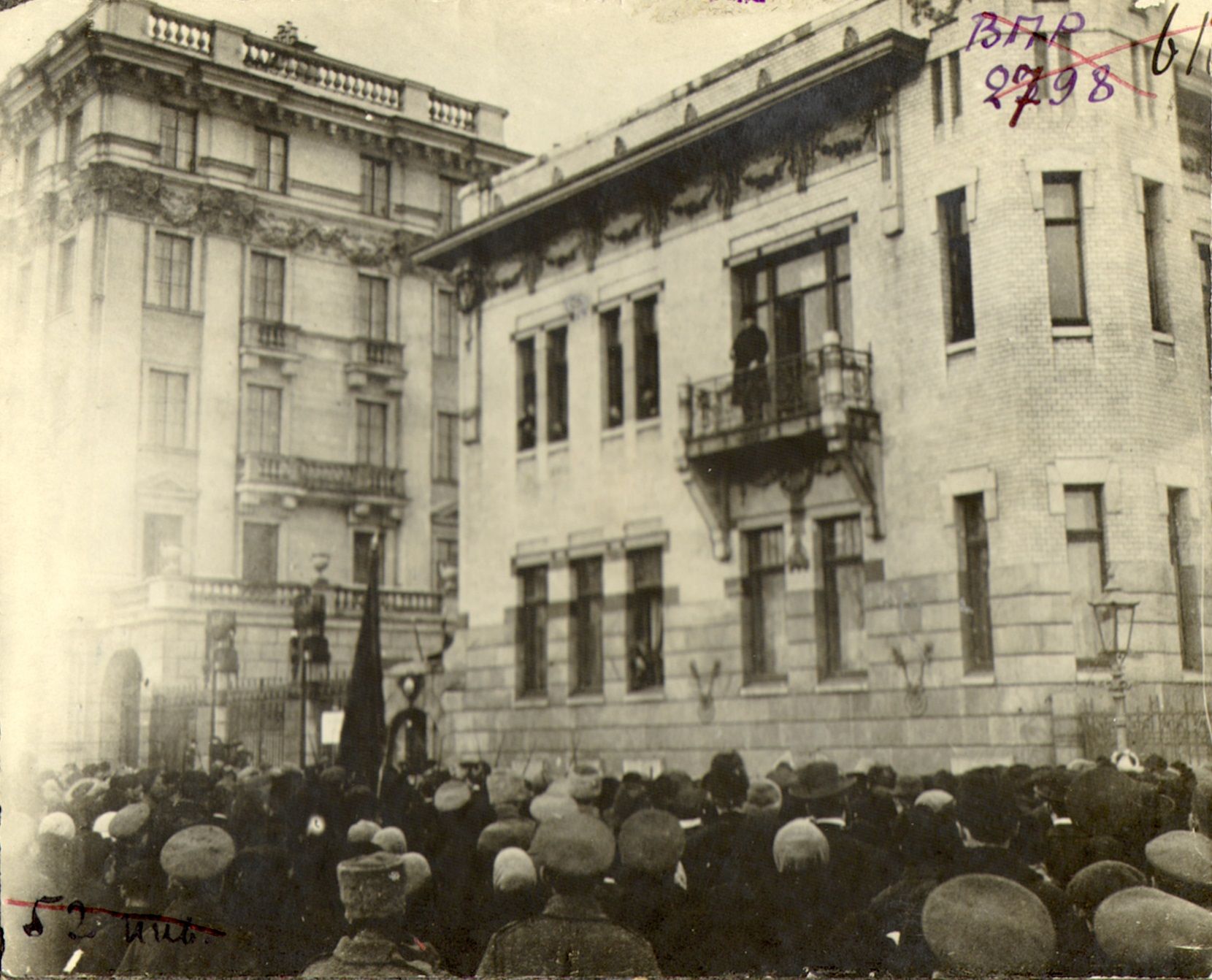

Никодимус с Зиедонисом теплой апрельской ночью стояли отдельно от толпы на Кронверкском проспекте, и наблюдатель Уламколы с некоторой грустью глядел на балкон чудесного двухэтажного особняка, сотворенного в стиле популярного «северного модерна», украшенного керамической плиткой и прелестными орнаментами. Нечто сентиментальное поселилось в его сердце – он не к месту вспомнил, как именно в этом доме он предавался соитию с великой балериной. Теперь это строение прибрали к рукам революционеры, и их вождь, прибыв на броневике каких-то несколько минут назад, зашел в здание в сопровождении своих соратников.

Вслед за вождем к бывшему особняку Кшесинской пришли матросы в бушлатах, солдатня в серых шинелях, дамочки с темными зонтами, укрывавшими их от накрапывающего весеннего дождика, интеллигенты в длиннополых пальто, рабочие в куртках. Несколько пожарных в мундирах держали в руках зажженные факелы. Всем хотелось послушать, что скажет очередной пришелец из-за кордона, а пока разговаривали друг с другом, создавая общий гул.

Этой весной ораторы стали популярнее Шаляпина и Мамонта Дальского. О чем бы ни говорили новоявленные цицероны – одни призывали к войне до победного конца, другие считали, что воюющим сторонам надо предложить мир без аннексий и контрибуций, а пока защищать революцию – их слушали с восторгом и аплодировали каждому сказанному слову. Но прибывший издалека на Финляндский вокзал очередной политический лидер загнул нечто совершенно новое. Забравшись с помощью кронштадтских матросов на двухбашенный броневик, он обозвал тянувшуюся четвертый год войну «позорной империалистической бойней», но не сказал – а может и сказал, но мало кто расслышал – что из этого следует. И теперь, несмотря на ночь, все ждали продолжения.

Долго ждать не пришлось. Кто-то из толпы крикнул: «Ленина давай!». Прожектор броневика осветил балкон и на него вступил невзрачный лысый человек в распахнутом черном пальто и громко заговорил, глотая букву «р»:

– Договие товагищи солдаты, матгосы и габочие! Я счастлив пгиветствовать в вашем лице победившую геволюцию. Но она, увы, ничего не изменила. Власть пгибгала к гукам бугжуазия в лице вгеменного пгавительства, посылающего в топку миговой бойни сотни и тысячи новых и новых людей. Нагоду не нужна эта ггязная миговая война. Нагоду нужен миг, нагоду нужен хлеб, нагоду нужна земля! Однако кончить войну истинно демокгатическим, не насильническим мигом нельзя без свегжения капитала. Поэтому импегиалистическая война должна стать ггажданской во всей Евгопе.

Широкоплечий бородатый солдат с винтовкой за плечами, оказавшийся рядом с Никодимусом и Зиедонисом, в полный голос произнес: «Вот кого надо поднять на штыки!». Никто на эту реплику не обратил внимания. Все заворожено слушали изречения оратора.

– Либегально-бугжуазная стадии геволюции закончена. Да здгавствует миговая социалистическая геволюция! – завершил свое выступление новоявленный вождь и вернулся в комнату.

В ответ раздалось несколько протестующих свистков, но их тут же перекрыли аплодисменты и крики «Ура!». Солдат с винтовкой смачно сплюнул и ушел прочь.

– Как вы думаете, любезный Федор Моисеевич, у него получится? – спросил Никодимус Зиедониса, имея в виду не солдата, а оратора.

Федор-Абрам стоял, хмуро заложив руки в карманы серого потертого пальтеца, и, казалось, не слушал ни Ленина, ни Календера. На самом же деле его навостренные уши внимали всему, что неслось как с балкона особняка, так и из толпы. Ленин ему напомнил Тугая. Та же картавость, та же решительность. И оба были невысокого роста.

– Не понял, что у кого получится? – переспросил Федор-Абрам.

– Мировая социалистическая революция, – уточнил Никодимус.

– Хотелось бы, но вряд ли, их слишком мало.

Народ между тем не расходился. Все ждали, что этот необычный оратор снова появится и еще раз поразит всех новизной.

– Однако встречать его пришло совсем немало людей, – возразил Никодимус. – Это как-то необычно.

– Ничего необычного. Шляпников[i] с Каменевым[ii] постарались. Сагитировали матросов с Кронштадта, рабочих с Путиловского, привели пожарных. Решили переплюнуть так называемых меньшевиков. Те для встречи Плеханова созвали куда как более народа, – мрачно пояснил Зиедонис, по-прежнему глядя на асфальт, как бы ища помощи у подземного царства, в котором он имел счастье побывать четыре года назад.

ххх

Эти четыре года многое в себя вместили. Он, Федор-Абрам, приговоривший сам себя к смерти, в короткие сроки прожил несколько жизней. Был террористом-неудачником, эсером, эсдеком, студентом юрфака. Одно путешествие в Уламколу стоило отдельной биографии. А затем продолжилась учеба, совмещаемая с конспиративной деятельностью. Они с Левой Караханом и совсем небольшим числом соратников сумели наладить работу подпольной типографии в подвале старого дома в Чубаровом переулке, куда можно было попасть с похожего на колодец, зажатого с четырех сторон домами двора. В этом хулиганско-пролетарском районе обитало «лиговское сословие» – шпана, проститутки, сбытчики кокаина и прочие асоциальные элементы. Сюда редко совалась полиция, а охрану от криминальных элементов организовали рабочие. Поэтому Зиедонис и Карахан очень удивились, когда четыре «архангела» неожиданно заявились прямо в типографию. При обыске жандармы изъяли готовые к распространению тиражи газеты «Вперед» и несколько еще рукописных и неопубликованных статей Троцкого. Приговор суда был на удивление мягким – административная высылка в Томск.

В этом сибирском городе Лева сумел продолжить учебу в Томском университете, а Федор-Абрам, давно понявший, что не в состоянии быть одновременно студентом и подпольщиком, устроился провизором в аптеку.

Отречение царя застало их обоих в Иркутске, и они с азартом вместе с многочисленными единомышленниками из числа ссыльных принялись создавать советы рабочих депутатов. На какое-то время им удалось в сибирском городе объединить два крыла социал-демократической партии, и они поспешили вернуться в Петроград, чтобы окончательно примирить так называемых большевиков и так называемых меньшевиков.

Карахан задержался в Сибири, а Зиедонис ярким мартовским днем вместе с таким же недоучившимся юристом и сторонником единства социал-демократической партии Ираклием Церетели[iii] прибыл в столицу, и тот предложил Федору-Абраму встретить на Финляндском вокзале Плеханова.

ххх

Зиедонис был поражен грандиозностью события – казалось, весь Петроград под заревом красных знамен пришел приветствовать отца российской социал-демократии. Поезд прибыл ровно в полночь, и три оркестра разом грянули «Марсельезу». А когда высокая фигура Плеханова показалась из первого вагона, мощное «ура!» перекрыло мелодию революционного гимна. Георгия Валентиновича обступили со всех сторон, оттеснив от него даже собственную супругу. Только с помощью военных, сдерживающих толпу, престарелому, но все еще бодрому марксисту удалось пройти в здание вокзала, где в комнате, предназначенной для встреч царских особ, его ожидала делегация социал-демократов. Плеханов тепло обнялся с Верой Засулич, затем повернулся к седовласому грузину, тут же начавшему говорить заранее приготовленную приветственную речь. Он успел только назвать приехавшего своим учителем и от имени революционного народа выразить надежду на участие в работе исполкома советов, как Плеханов перебил его:

– Вы, кажется, Чхеидзе[iv]?

– Да, Чхеидзе, – подтвердил эсдек.

Они крепко пожали друг другу руки и тогда к нему подошли Церетели и Зиедонис. Первого Плеханов узнал сразу, а вглядевшись в лицо Федора-Абрама вынужденно признался, что, скорее всего, видит его в первый раз. Зиедонис заверил, что так оно и есть, после чего оба скрепили знакомство рукопожатием.

Покончив с приветствиями, Плеханов произнес короткую речь, назвав себя старым солдатом революции и заверив, что готов немедленно включиться в работу, вышел на улицу. Толпа тут же под громкое «ура!» подхватила его на руки и донесла до автомобиля, на котором он умчался в Таврический дворец на заседание Совета рабочих депутатов.

Церетели, прежде чем уехать вслед за Плехановым, попросил Зиедониса узнать, когда прибудет Ленин. Есть сведения, что ему вместе с соратниками удалось каким-то чудом проехать по территории вражеской Германии и теперь они находятся где-то на пути к Петрограду.

Зиедонис без труда отыскал своего знакомого токаря Сашу Шляпникова, который вместе с Церетели и Чхеидзе заседал в исполкоме Совета. Но он, будучи верным ленинцем, не хотел раньше времени раскрывать перед ними все карты. Шляпников тоже был за единство российской социал-демократии, но подчинялся большевистской дисциплине. Федора-Абрама он считал своим, а потому по секрету сообщил, что Ильич, по его расчетам, прибудет в ночь с 3 на 4 апреля.

ххх

И в ночь с 3 на 4 апреля Зиедонис все в той же царской комнате Финляндского вокзала вместе с теми же Чхеидзе и Церетели поджидал большевистского вождя, надеясь, что уж теперь, когда революция свершилась, русские марксисты разных фракций наконец-то протянут друг другу руки.

Все было почти как три дня назад. Толпа с красными знаменами, только не такая великая. «Марсельеза» по прибытию поезда, правда, оркестр всего один. Почетный караул из сухопутных солдат и матросов. а вот встреча в царской комнате получилась смазанной. Ленин, в отличие от Плеханова, не стал перебивать приветственную речь Чхеидзе, в которой тот призвал всех социал-демократов сомкнутыми рядами идти на закрепление сделанных завоеваний, но выслушал ее с полнейшим равнодушием. Руки он ему не пожал, а тут же отвернулся, что-то приветственное сказал в адрес рабочих делегаций и быстро вышел прочь.

Оскорбленный Чхеидзе уехал на автомобиле, приготовленном для большевистского вождя, а Зиедонис, сам не понимая зачем, двинулся вслед за броневиком, на котором ехал Ленин, благо бронированная машина шла не спеша, сопровождаемая толпой любопытных. Так Федор-Абрам добрался до особняка Кшесинской, где и встретил поджидавшего его Календера-Никодимуса.

Выступление большевистского вождя с балкона Зиедониса ошеломило. Этот картавящий политик явно не слыл хорошим оратором, но умел очаровывать. Впрочем, это не главное. Ленин призывал не к закреплению завоеваний недавно свершившейся революции, как другие лидеры, а к всеевропейской гражданской войне. И вспыхнуть она должна здесь, в России. Неужели это возможно?

Ответ дал сам Ильич, вновь показавшийся на балконе:

– Товагищи! Недалек тот час, когда по пгизыву нашего товагища Кагла Либкнехта нагоды мига обгатят огужие пготив своих эксплуататогов-капиталистов. Загя всемигной геволюции уже занялась. Не нынче, завтга – каждый день – может газгазиться кгах евгопейского импегиолизма. Гусская геволюция, совегшенная вами, положила ему начало и откгыла новую эпоху.

Рядом с Никодимусом и Зиедонисом оказался еще один бородатый солдат с винтовкой за плечами, только поменьше ростом, чем первый.

– Вот это человек! Нет, вы слышали, вот это человек! – восхищенно заговорил солдатик, подталкивая и того и другого, как бы приглашая их присоединиться к его восторгу.

Федор-Абрам кивнул в знак согласия. Никодимус, после того как Ленин вернулся в комнату, а бородач с винтовкой ушел, наскоро потер кольцо с изумрудиной и, приложив его к уху, принялся слушать, что происходит в верхнем этаже особняка. Услышанное его мало обрадовало. Оказывается, соратники большевистского вождя совсем не разделяют восторгов маленького солдата. Некто с грузинским акцентом уверял Ленина, что они пока в меньшинстве даже в Совете. На что выведенный из себя вождь кричал, что в самое ближайшее время надо сделать так, чтобы они стали там большинством, но уже сейчас надо выходить с лозунгом «Вся власть советам!».

Зиедонис вновь тупо уставился в землю, но неожиданно повернулся к Никодимусу и сказал:

– Знаете, товарищ Календер, есть такие вещества, внешне безобидные, но если их соединить, то происходит взрыв.

– К чему это вы, любезный Федор Моисеевич? – Никодимус убрал руку с кольцом в карман и уставился на Зиедониса, понимая, что он хочет сказать нечто очень важное.

– Ленин один не сможет ничего. Но если его соединить с Троцким, то взрыв обязательно случится.

Никодимусу идея понравилась.

– Вы сможете это сотворить?

– Думаю, да, – коротко ответил Федор-Абрам, прикидывая про себя, как это можно сделать.

ххх

Прибывший накануне Карахан сообщил Зиедонису, что Троцкого на пути из Америки в Россию задержали в канадском порту Галифакс по подозрению в связях с германской разведкой. Теперь надо поговорить с кем-нибудь из наших «межрайонцев[v]», например, с Юреневым[vi], чтобы они убедили Ленина выступить за освобождение Льва Давыдовича и его семьи, размышлял Федор-Абрам. Если Ильич напишет соответствующее обращение к канадским властям, то, считай, половина дела сделано. Люди невольно чувствуют симпатию к тому, кому они помогают. А уж те, кому помогли, тем более. Карахан сказал, что Троцкий не в восторге от свершившейся революции. Он, мол, всегда не в восторге от того, в чем сам не участвовал. И Ленин, как видим, тоже ей не рад. Рано или поздно, Троцкого отпустят, он вернется, «межрайонцы» с большевиками образуют единый кулак и тогда… Что будет дальше, Зиедонис думать себе не позволял. Незачем предаваться революционным мечтаниям. Задачи на ближайшее будущее понятны, а там видно будет.

– Вы успели повидать своих товарищей по кэртасу? – прервал размышления Зиедониса Никодимус.

– Нет, не успел. Они в Петрограде? Как у них тут дела?

– Дела у них замечательные. Брачишников теперь главный редактор «Петроградских вестей». Пишет статейки, отчаянно призывает великого князя Михаила принять на себя бремечко российской короны. Хе-хе! А наилюбезнейший господин Лукин ныне приват-доцент, преподает историю студентам. И, кстати, вступил в партию конституционных демократов, намеревается вместе с вашим приятелем Питиримом Сорокиным стать членом Учредительного собрания. Они – народные трибуны, речи произносят. Лукин женился, да и свадьба господина Сорокина не за горами.

Сорокинская свадьба

Лукин произносил тост, как речь на митинге. Последнее, видимо, вошло в привычку, но избавиться от нее было не так-то просто.

– Я этого молодожена знаю со студенческой скамьи, – отчаянно жестикулируя левой рукой, поскольку в правой он держал бокал с вином, громко говорил историк. – На протяжении всего нашего знакомства мы беспрерывно спорили о революции. Питирим, как социолог, видит ее причину в ущемлении рефлексов. Например, рефлексов питания, иначе говоря, голод. А я – историк, а потому всегда считал и считаю, что социальные потрясения возникают в период бурного натиска новых экономических сил…– Саша, миленький, опять ты про революцию, – перебил Лукина Каллистрат Жаков. – Мы же на свадьбе, а не на митинге. Давай-ка лучше про молодых.

– Про молодых я и хотел сказать, – немного смутившись, произнес Лукин. – Наша с вами революция случилась, когда приват-доцент Петроградского университета Питирим Александрович Сорокин переживал бурный натиск творческих сил. И ему ничего не оставалось другого, как совершить свою революцию, в личностном, так сказать, плане. И вот теперь, любезная Елена Петровна, придется вам самой сдерживать натиск его творческой энергии, направляя ее в нужное нам всем русло.

– Знаешь что, Сашок, я вовсе не собираюсь сдерживать революционный творческий натиск моего жениха, теперь уже мужа, – вмешалась в разговор Елена Баратынская, всего какой-то час назад сменившая фамилию на Сорокина. – Послезавтра я уезжаю на ботаническую практику в Тобольскую губернию. Буду изучать тамошние луга и поймы рек.

ххх

Питирим Сорокин

Скромная свадьба проходила в ресторане «Вена», расположенного на пересечении улиц Гоголя и Гороховой. Был светлый майский день. Посетителей, если не считать гостей свадьбы и виновников торжества, практически не было. По улицам пролетки стучали копытами лошадей и деревянных колес, солнце дарило легкое приятное тепло, общее настроение было самое, что ни на есть, радужное. Жених выглядел отменно – в белой рубашке со стоячим воротником под черным сюртуком и с «академическом» пенсне на глазах. Невеста же смотрелась куда как скромнее и даже аскетичнее. Никакой фаты и длинного белого платья – всего лишь светлая блузка в сочетании с юбкой-клеш. За столом, кроме Сорокиных, сидели еще две четы недавних молодоженов – Лукин с Анной и Жаков с молоденькой латышкой Алидой Приеде, ставшей месяц назад Жаковой. Плюс одинокий холостяк Брачишников. Все они были одеты также буднично, как и Елена.

ххх

– Пусть так. Но ведь ты, Леночка, и вы, Каллистрат Фалалеевич, согласитесь, что революция очень благотворно повлияла на матримониальные отношения среди людей. Прошло всего два месяца после февраля, а в нашем кругу – уже третья супружеская пара! Воистину, революция призвана создавать семьи, – парировал Лукин.

Он лукавил. Если женитьбе Сорокина на Лене Баратынской Лукин был искренне рад, то к своему собственному браку на Ане Оплесниной он отнесся с иронией. На этот отчаянный шаг он решился, чтобы забыть Райду, с которой, как он прекрасно понимал, свидеться ему уже не суждено. А потому, как только вся их компания выбралась из подземной империи и оказалась в Усть-Сысольске, сделал купеческой дочери предложение. Правда, ответа пришлось ждать три года – Аня согласилась стать его женой лишь после того, как поступила на историко-филогический факультет Петроградского университета. А скороспелый брак его учителя Сашу и вовсе огорчил. Ему не понравилась эта латышка с волевым подбородком и пухлыми щеками, и было очень жаль милую и веселую Глафиру Никаноровну. Правду говорят: седина в бороду – бес в ребро. Как только куцая бородка Гараморта побелела, он влюбился в свою ученицу.

– Одни семьи революция создает, а другие разрушает, – задумчиво произнесла Елена. – Мне Ольга[i] рассказала, как 27 февраля Саше Керенскому позвонили из Думы и позвали на срочное заседание. Он ушел и больше не возвращался. Говорят, у него в Зимнем завелась любовница.

– Мда, недаром его прозвали Александром Четвертым, – съязвил Брачишников.

– Кто прозвал, Коля? – злобно вступил в перебранку виновник торжества. – Жалкий репортеришко из твоих «Вестей», больше никто.

– Знаешь что, Пит, за такие слова вызывают на дуэль, – сердито огрызнулся журналист.

– Друзия, не нато ссориться, – коверкая русские слова, призвала Алида.

Разговор для Жакова принимал неприятный оборот. Он с горечью заметил, что в этом году повысился градус нетерпимости. Люди по любому поводу и без повода вступали в спор, который часто закачивался дракой, а то и убийством, если один из спорящих оказывался вооружен. К счастью, монархист Брачишников и социалист Сорокин оружия не имели, но испортить праздник могли

.– Милые мои друзья, мне очень жаль, что вы, забыв о своей миссии, заболели политикой, – поддержал молоденькую женушку Гараморт. – А она вас до добра не доведет.

– Простите, я погорячился. Но в чем же наша миссия, учитель? – поинтересовался Сорокин.

– У тебя, Пит, и у тебя, господин Лукин, миссия одна – это наука. Ей и только ей вы должны служить, конечно, не забывая про свои милейшие половинки. А вы, господин Брачишников, журналист. И ваш крест – просветительство.

– А разве нельзя совмещать и то, и другое, и третье? – возразил молодожен. – Мы живем в такое интересное время, что без политики не обойтись. Мы же хотим принести пользу своей стране.

– О-хо-хо! Поймите, дорогие мои, политика может быть как общественно полезной, так и общественно вредной. Сам политик думает, что он приносит пользу, даже если его деятельность только вредит. А вот наука и просветительство полезны всегда. Я ведь и сам переболел этой злосчастной болезнью в девятьсот пятом году. Вступил в Демократический союз конституционалистов. Потом переименовал его в Союз народной правды. Смех, да и только! А народ-то нас не поддержал. Я им говорил о Боге и о мире, а они спрашивали меня, почему у одних земли много, а у других мало. А я не знал, что ответить.

– Но мы-то знаем, – вновь возразил Сорокин. – Поэтому народ нас поддерживает. В нашей партии[ii] уже миллион человек. Такого нет ни у кадетов, ни у эсдеков.

– Пока поддерживает. Народ переменчив. Вчера он без устали славил царя, пел ему здравницы, сегодня он его ненавидит, а завтра найдет себе нового монарха.

– Конечно! Этим новым монархом будет Михаил, – вставил словечко уже забывший про нанесенное оскорбление журналист. – Русскому народу не парламент нужен, и не конституция, а твердая рука. Иначе разболтается, что он уже делает.

Неизвестно, чем бы закончилась дискуссия, если бы в нее не вступила Анна Лукина:

– Я считаю, что Каллистрат Фалалеевич прав. Вам, мужчинам, лишь бы поспорить, поругаться. А вот нам, женщинам, делить тут нечего. Наша дорогая Леночка – ботаник, изучает клетки. Алида осваивает философию, а я – историю. И мы не будет спорить, чья наука важнее, какую из них предпочитает народ. Не то, что у вас: Брачишников за царя, мой муж за конституцию, Сорокин за социализм. И вы никогда не найдете общий язык.

– Найдут, они непременно найдут общий язык, но только благодаря вам, женщинам, – обрадовался поддержке Жаков. – Так что давайте выпьем за милых дам, за наших жен и наших хранительниц!

Мужчины сами наполнили красным вином бокалы себе и дамам, почтительно поднялись со своих мест, чокнулись и выпили до дна. На свои стулья опустились все, кроме жениха.– Друзья мои, прошу меня извинить, я вынужден вас покинуть, – вытерев салфеткой губы, произнес Сорокин. – Меня ждет мой чешский коллега Томаш Масарик[iii] . Он намерен из пленных чехов и словаков сформировать отдельный корпус и бороться за независимость своей родины. И хочет, чтобы мы, эсеры, его поддержали, и мы его поддержим.

– Передай ему, что мы, монархисты, тоже его поддерживаем, и я лично готов взять у него интервью, – заявил Брачишников.

– А после него я еду в Зимний к так называемому Александру Четвертому. У него не хочешь взять интервью?

Брачишников вновь надулся и не ответил.

– Ну-у вот, какая же свадьба без жениха? – пробурчал Лукин.

– Революционная. Революционная свадьба может обойтись без жениха, – шутливо ответил Сорокин и похлопал друга по плечу.

– Пит, ты мог хотя бы на один день послать революцию к черту? – спросила Елена.

– Так и быть, вечером пошлю революцию к черту и вернусь к милой женушке. До скорых встреч, друзья!

После ухода новобрачного над столом зависло молчание. Гости стучали вилками по тарелкам, неохотно доедая закуски в ожидании горячих блюд. Первой заговорила невеста:

– Господин Брачишников, позвольте вас спросить кое о чем, не касающемся политики.Получив утвердительный ответ, она продолжила:– У нас тут три семейные пары. Правда, мой ушел, но он все-таки был. А вот вы почему до сих пор одиноки?

– Я был безжалостно отвергнут сестрой Ани Лукиной, – с обидой в голосе ответил журналист. – Ее звали Зинаида Оплеснина.

– Звали? Она что умерла? – удивилась Елена.

– Для меня – да, умерла. Мы перед самой войной приехали в Усть-Сысольск с Каллистратом Фалалеевичем, вашим мужем, Лукиным и Зиедонисом. Жили в доме купца Оплеснина. А у него три дочери и все красавицы. Одна из них перед вами. Ну, мы и влюбились. Во всех сестер разом. Причем в разных. Влюбились все кроме Пита и Каллистрата Фалалеевича. Потом мы отправились в экспедицию на Печору, а когда вернулись, то я и Лукин предложили девушкам руку и сердце. Зиедонис почему-то этого делать не стал. Аня, пусть не сразу, но согласилась, а Зина меня не захотела. Я теперь брошен, и никто меня подбирать не хочет.

– Вот не надо так говорить, господин Брачишников, – возразила Анна. – Никто тебя, Коля, не бросал. У тебя просто не хватило терпения. У моего Саши хватило, а у тебя – нет.

И вновь все замолчали, тем более что татарского вида официант в черном смокинге, из-под которого выглядывал белый фартук, принес горячие ароматные пельмени. От более изысканных буржуазных блюд Сорокины решили отказаться. Жаков тут же принялся объяснять своей латышской супруге, что само слово «пельмень» происходит от коми слова «пельнянь» и переводится, как «хлебное ухо». Зыряне и пермяне переняли секреты их приготовления от кочевых сибирских татар. Брачишников предложил мужчинам скинуться на водку, которая хорошо пойдет под «хлебные уши». Его поддержал Жаков, но отказался Лукин, сославшись на действующий с сентября 1914 года «сухой закон». Но согласилась его жена.

Представитель народа, подарившего зырянам пельмени, мигом обернувшись, принес графинчик «Смирновской» и быстро разлил его по принесенным вместе с «беленькой» граненым рюмкам. Елена Сорокина, глядя на растекающуюся по стопкам бесцветную жидкость, изъявила желание попробовать водку, дабы не отрываться от народа. Того же захотела Алида Жакова и, в конце концов, сдался Лукин. Официант обернулся еще раз, и вскоре вся компания подняла рюмки, чтобы выпить за окончание войны, не уточняя, каким образом это должно произойти.Выпили до дна, при этом Елена, поморщившись, пробормотала: «Фу, какая гадость!». Алида кивнула в ответ со словами: «Сокласна, точно кадость». Того же мнения был и Лукин, но виду не подал. У Анны, привыкшей к многочисленным излияниям в доме ее отца, водка легко вошла в организм. Жаков и Брачишников, соскучившиеся за последние годы по крепкому алкоголю, не скрывали своего удовольствия.

Захмелевшей Елене Сорокиной вдруг стало интересно: почему же влюбленный в Анину сестру Зиедонис, не позвал ее под венец? Религия не могла помешать – он принял православие.

– Понимаете, Леночка, женится тот, кто думает о жизни, строит планы. А Федя мечтает о смерти. Поэтому ему не нужны ни жена, ни дети, – пояснил Брачишников.

– Это что – он сам вот так и сказал? – удивилась Елена.

– Нет, но я умею читать его мысли, – похвастался журналист.

Новобрачная покачала головой, решив, что Брачишников просто неудачно пошутил. Ей и в голову не могло прийти, что он сказал это совершенно серьезно.

– Где же он сейчас, я что-то давно его не видел? – поинтересовался Жаков.

– Он в Петрограде, еще в конце марта прикатил из Иркутска, – ответил Лукин.

– Вы с ним встречались?

– Нет, я просто это почувствовал.

Своими странными ответами Лукин и Брачишников только нагнали туману, однако мозги всех остальных были тоже весьма затуманены, а потому они не стали задавать лишних вопросов. Когда Жаков предложил выпить за отсутствующих друзей, все охотно согласились, и таким образом была ликвидирована вся оставшаяся водка.

После второй рюмки Лукин впал в задумчивость. Он вспомнил, что давно не видел Зиедониса, да и Календер, то есть Никодимус, куда-то в последнее время пропал. Что же станет с кэртасом?

События последнего времени

Никодимус оглядел своими матово-белесыми глазами Славуса, Маркуса и Адамуса и задумчиво спросил:

– Почему же, любезные мои, вы считаете, что все пропало? Все идет так, как ему и следует идти.

Разговор происходил в землянке возле Серафимовского кладбища. Никодимус соорудил здесь свое жилище, когда никакого кладбища не было, но появление по-соседству могилок в 1905 году его вовсе не смутило. Маркус и Адамус поленились обзаводиться собственным, укрытым от глаз оламов жильем, но любили по любому поводу являться к своему соотечественнику. Здесь они чувствовали себя почти как дома.

– Я тоже считал, что все идет так, как и следует идти, да только Таракутто так не считает, – ответил на вопрос Никодимуса Маркус.

– Да что там Таракутто? Гуддим думает, что у нас ничего не вышло, – добавил Адамус. – А это значит – бери ниже – так думает сам Кор.

– Но как же так, как же так? – изображая нервозность, продолжил Никодимус. – Правитель России отрекся, империи уламов почитай больше не существует. Вы со своими чокорами сделали невозможное. Я и представить себе не мог, как так получилось.

Никодимус с грустью про себя отметил, что безбожно врет, хотя и дал себе зарок быть максимально правдивым. Но тут же успокоил себя, что врет-то не совсем. Эти уламы-полукровки сотворили действительно нечто невозможное. Они почти сумели воплотить в жизнь план «Омоль йором», который поначалу совсем не задался.

ххх

Когда в Уламколе получили по эфирной связи от Никодимуса сообщение о начале большой войны, Гуддим повелел Таракутто немедленно сформировать две группы для срочной отправки наверх. Юрадысь набрал первых попавшихся полукровок и уже намеревался поставить во главе этих чокоров многоопытных Адамуса и Маркуса, но Гуддим их отвел, считая, что пока они нужнее под землей и лично назначил им командиров – «прометеевца» Аникуса и Славуса из группы «Асклепий».

Выбор был не случайным. Группа «Прометей» к тому времени, пытаясь создать нечто подобное никодимусовской «изумрудине», сотворила смертоубийственный вочом. Это устройство с помощью луча могло запросто уничтожить человека с довольно большого расстояния. С какого точно, «прометеевцы» сказать не могли, поскольку подземная империя больших открытых расстояний не знала. Ученые мужи из «Асклепия» сумели выделить вещество из веселящих шаней, и на их основе сделать веселящий газ и веселящие напитки. Собственно, веселящего в них было одно название. В зависимости от дозы и разных добавок газы и напитки могли вызывать у людей разные мысли и эмоции. Испытания проводились на верах, рабах-оламах из самых верхних этажей. Никто из испытуемых не умер, но в ходе эксперимента они то смеялись, то плакали, то несли нечто бессвязное.

Полученное вещество тэдыши назвали, как и полагается, гажа.Чокоры Аникуса и Славуса снабдили как гажами различных концентраций, так и вочомами со смертоносными лучами. Задачу им поставили самую общую: Российская империя должна быть побеждена германскими и австрийскими оламами, государь-император уничтожен, и тогда за дело окончательного обрушения могучей страны возьмутся бунтовщики. Понятно, что двум чокорам с таким заданием не справиться, но они должны начать. Потом подоспеет подмога. Никодимуса вмешивать в это дело нельзя – он управляется лично Гуддимом, но встретиться с ним необходимо, дабы получить полезные советы. На все про все им дается срок один год. И пока не обрушится злосчастная империя никто из чэрыдеев не сможет вернуться в родную Уламколу.

Аникус и Славус были молоды и честолюбивы. Оба решили, что справятся за месяц – еще до того, как под землей сформируются новые чокоры. Они даже не захотели брать время для аккуратной адаптации к новым условиям, а сразу, появившись на высоком берегу Печоры, двинулись в путь. В итоге до Петербурга, еще не переименованного в Петроград, добралось чуть более половины составов – у Аникуса шесть человек, у Славуса – пять. Они отправились в большой наземный поход, одетые в тряпье, под видом каликов перехожих[iv], не зная, что такого рода странники перевелись еще в прошлом веке. Однако в селениях их привечали, кормили, они выводили нараспев вызубренные тексты духовных песнопений, которыми им снабдили «гиперионцы», а когда кто-то из чэрыдеев заболевал, не выдержав истязаний яркого солнца, крестьяне охотно оставляли их у себя, считая, что божьи люди принесут в дом счастье. Их матово белесые глаза говорили сами за себя – такими могут быть только странники, посланные Всевышним.

А вот на пароход их не пустили – своим видом они отпугивали пассажиров. Пришлось срочно принимать облик обычных крестьян, чтобы быть допущенными на палубу. В Котласе, строго следуя предписаниям Таракутто, они пересели в темно-серый вагон четвертого класса поезда, следующего в Петербург.

Вконец измученными они прибыли на Николаевский вокзал столицы империи, где их встретил Никодимус, снабдил дополнительно деньгами и отвез на пролетке на Сенную площадь, где располагался дешевый постоялый двор. Два дня несчастные полукровки приходили в себя. На третий Аникус и Славус, оставив своих подопечных, позволили себе выйти на свет божий.

Большой город накинулся на них людскими потоками, дребезжащими трамваями, фыркающими автомобилями и стуками копыт по мостовой. Среди этого шума они явственно слышали крики бегающих мальчишек: «Победа русских войск при Гумбиннене!», «Армия генерала Ренненкампфа преследует врага!», «Разгром восьмой германской армии не за горами!». К мальчишкам подходили прохожие и хватали большие листы, которые питерские оламы называли газетами. Чэрыдеи приобрели у юных питерцев сразу несколько газет, внимательно их изучили и поняли, что дело обстоит хуже некуда. Две русские армии вошли на территорию германских оламов, одна из них уже вступила в бой, разгромила врага и движется вперед, не встречая сопротивления. Другая идет параллельным курсом. Первой командовал генерал Ренненкампф, второй – генерал Самсонов. В статьях высказывались осторожные предположения, что в скором времени они войдут в Берлин и война завершится полной победой русского оружия.

На следующий день отдохнувшие и набравшиеся сил команды полукровок вновь встретились с Никодимусом среди деревянных крестов Серафимовского кладбища. Аникус и Славус изложили ему готовый план: надо пробраться в самое сердце армий Ренненкампфа и Самсонова, ликвидировать обоих генералов, приправить пищу других командиров гажами, а ежели удаться застать их на совещании, то запустить веселящий газ, который обязательно собьет их с толку. Они, правда, пока не решили, чей чокор отправится к Самсонову. Оба хотели расправиться с Ренненкампфом.

Никодимус лишь посмеялся над наивностью новичков. Ни один чокор не дойдет ни до какого штаба – а именно так оламы называют сердца воинских подразделений. Их поймают, обвинят в шпионаже и уничтожат выстрелами из винтовок. Найденные в заплечных мешках порошки и вочомы будут служить лишь доказательством их намерений. Славус ответил, что мол не надо их, молодых и боевых джынов, считать за полных дураков. Они все продумали. С Варшавского вокзала, как они имели возможность понаблюдать во время вчерашней прогулки, в сторону фронта отправляются в путь многочисленные эшелоны с военными оламами и большими орудиями. Им, невысоким и белоглазым уламам, не представит труда забраться в них, устроиться в самые темные вагоны, если надо, усыпить охрану. А еще лучше накормить их веселящими шанями, дабы развязать им языки, и узнать дорогу к этим самым штабам. Конечно, какую-то часть пути придется пройти пешком. Двигаться будут ночью, пользуясь своим чисто уламским зрением. Днем придется прятаться в лесах. Ориентироваться будут по обстановке. Верхний мир оказался не таким уж и страшным, как думают в Уламколе.

Никодимус хотел было ему возразить, но Аникус заявил, что этот план по эфирной связи они уже изложили Таракутте, и он этот план одобрил. Спорить было бессмысленно. Проблему, кому двигаться к Ренненкампфу, а кому – к Самсонову, по совету Никодимуса, решили с помощью ромашки, растущей у могилы некоего Авдея Петрова. Гадали на чокор Славуса – отрывали по лепестку, приговаривая: «Ренненкампф, Самсонов, Ренненкампф, Самсонов…». Выпало идти на Самсонова. Никодимус посоветовал обоим чэрыдеям постараться оборвать средства связи обеих армий. Эфирная связь у оламов еще не получила распространения, а потому командиры общаются друг с другом по телефону или телеграфу. Чтобы прервать их общения, достаточно перерезать лучом из вочома провода. Славус и Аникус поблагодарили за совет и покинули кладбище. Никодимус, пообещав ждать их на этом месте каждый полдень, начиная со следующей недели, долго смотрел им вслед, уверенный, что больше никогда их не увидит.

Он оказался прав, но лишь наполовину. В сентябре к Серафимовскому кладбищу пришел смертельно уставший Аникус со всем своим чокором. Вид этих «бойцов» был ужасен – одежда заляпана грязью и местами оборвана, раскрасневшиеся от солнечных ожогов лица не выражали ничего, кроме отчаяния. Оказалось, что вся группа каким-то чудом сумела на воинском эшелоне добраться до станции Фридланд, но куда им следует двигаться дальше, они не имели никакого понятия. Почти месяц чокор Аникуса бессмысленно плутал по германским лесам и болотам. Иногда темными ночами им удавалось скрутить кого-то из военных, но сколько бы они их не скармливали веселящими шанями, не окуривали веселящим газом, ничего толкового выведать им не удалось. Аникус рассказывал о своих злоключениях сбивчиво, постоянно теряя нить повествования. У Никодимуса создалось впечатление, что чэрыдей сам наелся веселящих шаней. Он говорил про страшные взрывы, полеты несущих смерть аэропланов над головами, беготню оламов и полное непонимание происходящих событий не только чэрыдеями, но и военными людьми.

Никодимус, в отличие от Аникуса, более или менее представлял, что творилось в восточногерманских землях. Что-то он знал из газет, что-то удалось подслушать из разговоров высших офицеров Генерального штаба, располагавшегося на Дворцовой площади. Картина для русских оламов выглядела удручающе. Катастрофа началась с того, что между корпусами армии Самсонова прервалась телефонно-телеграфная связь. Генерал вместо того, чтобы отправлять приказы через адъютантов, сам помчался на передовую, чтобы направить свой авангард на преследование отступающих немецких частей. Между тем командование Северо-Западным фронтом приказало армии Самсонова продвигаться навстречу Ренненкампфу. Но этот приказ не получили ни Самсонов, ни его штаб, поскольку связь с его армией тоже оборвалась. Между армиями возник разрыв, чем и воспользовались германцы, нанеся фланговый удар по армии Самсонова и окружив ее со всех сторон. Сто тысяч человек, оказавшись в «мешке», еще имели возможность прорвать окружение, однако внутри армии началась неразбериха. Войска были полностью деморализованы, приказы командиров противоречили друг другу, генерал Самсонов исчез. Итог был для русских оламов печален: десятки тысяч погибли, еще больше попали в плен.

Отныне Российской империи не стоило рассчитывать на скорую победу. Однако первую победу могла отметить Уламкола. Объяснить раздрай в армии Самсонова можно было только действиями Славуса и его чокора. Хотя никто так и не смог узнать, как полукровки попали на театр военных действий и что они там совершили – вся группа исчезла бесследно. Полгода каждый полдень Никодимус приходил к могиле Авдея Петрова, но Славус так и не явился. Последнее, что успел чэрыдей передать Таракутто по эфирной связи, были слова: «Мы сделали…». Что они сделали, навсегда останется загадкой, поскольку стало очевидным, что весь чокор пропал в лесах Восточной Пруссии. Может они утонули в болотах, может были убиты или угодили германцам в плен.

ххх

Гибель чокора чэрыдеев произвела на жителей Уламколы самое удручающее впечатление. Такого еще не случалось за все время существования подземной страны. Майбыр поспешил вновь потребовать отмены плана «Омоль йором».

Руководители всех групп тэдышей внезапно осмелели и в один голос заявили, что больше не отдадут на осуществление наземных авантюр ни одного ученого мужа, пусть даже полукровка. Гуддим же, напротив, струсил и твердо обещал больше никого, кроме Адамуса и Маркуса, наверх не отправлять. Даже тех, кого успели к этому подготовить.

Сам господин Календер посланий не получал. И в этом было его счастье, поскольку указания руководителям чокоров поступали от Таракутто самые противоречивые. Сначала им повелели как можно скорее ликвидировать государя-императора. И чокоры Аникуса и Адамуса принялись отслеживать маршруты перемещения царственной особы с тем, чтобы группа Маркуса с помощью луча из вочома завершила дело. План передали по эфирной связи Таракутто, но тот его отменил. Оказывается, это должно быть сделано только руками российских бунтовщиков. Аникус, Маркус и Адамус явились в подземное жилище Никодимуса, чтобы посоветоваться, и тот объяснил им, что дело это невыполнимое, поскольку все политические партии и группировки уже отказались от террора. Последней жертвой стал Столыпин, которого пристрелил науськанный Никодимусом бывший анархист Дмитрий Богров. Нынче же такого неврастеника найти сложно, да и если бы кто-нибудь отыскался, прикончить хорошо охраняемую царскую особу он все равно бы не смог.

После того, как все эти соображения были переданы Таракутто, террористы из подземелья получили новые указания. Чокору Маркуса поручалась ликвидировать царя своими руками, но лишь после того, как группы Аникуса и Адамуса сумеют устроить поражение Российской империи в великой войне. При этом никто из них не должен появляться на театре военных действий. И сделать это надо так, чтобы никто не узнал, чьих рук это дело. Русские оламы должны решить, что все вышло само собой, или, на худой конец, не обошлось без германских шпионов. То, что это совершенно невыполнимо, Таракутто, видимо, не волновало.

Адамус уже тысячи раз пожалел, что предложил Большому совету создать для войны с наземной империей несколько «кулаков», управляемых из-под земли. Там, в Уламколе, совершенно не представляли себе, что творится на земной поверхности. С такой головой даже самые сильные кулаки ничего сделать не способны. Гуддиму и Таракутто, видимо, представлялось, что достаточно накормить веселящими шанями весь Генеральный штаб, а для пущего эффекта напустить в здание на Дворцовой площади побольше веселящего газа, и дело будет сделано. А как накормить и как напустить – над этим просто не задумывались. При этом Таракутто не уставал в каждом своем сообщении напоминать, что пока план «Омоль йором» не будет выполнен, дорога в Уламколу для всех наблюдателей-полукровок будет закрыта.

Опять пришлось идти к многоопытному Никодимусу. Он посоветовал всем на время раствориться в Петрограде, обзавестись паспортами и поступить на работу. Одним махом Российскую империю не опрокинуть. Но Великая война затягивается, время еще есть, надо только дождаться подходящего случая. Никодимус сумел каким-то образом изготовить всем членам трех команд фальшивые паспорта. Оламские имена и фамилии он взял с могильных крестов Серафимовского кладбища. Шамис, молодой полукровка с черными кудрями из группы «Гиперион», получивший паспорт на имя Авдия Петрова, сумел устроиться чиновником в аппарат Государственной думы. Он даже сумел заслужить чин коллежского регистратора. Проникнуть в Генеральный штаб не удалось никому.

ххх

Подходящий случай наступил в декабре 1916 года после убийства Распутина.

Вездесущий Никодимус узнал о готовящемся злодеянии и попытался его предотвратить. На его совести уже имелось более двух десятков невинных жертв, включая Столыпина, и для ее очищения требовалось столько же жизней спасти. К тому же Распутин лучше всяких революционеров разлагал верхушку Российской империи. Но спасти старца не удалось. Появившись из-за стены подвала Юсуповского дворца, где все было приготовлено для встречи будущей жертвы, Никодимус сумел убрать отравленные цианистым калием вино и пирожные и заменить их безвредными аналогами.

Ближе к полуночи элегантный Феликс Юсупов под залихватскую мелодию марша «Янки-дудл», звучащую из граммофона на первом этаже, затащил обросшего бородой и волосами Распутина в тот самый подвал и оставил его одного. Старец с удовольствием проглотил пирожные, запив их любимой «Мадерой». Вернувшийся Феликс был крайне удивлен, увидев ненавистного проходимца живым и здоровым. Недолго думая, он выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в старца в упор, а затем, испугавшись содеянного, убежал вверх по лестнице. Появившийся из-за стены Никодимус застал Распутина лежащим, но живым. Пришлось его временно парализовать, после чего чэрыдей попробовал было извлечь пулю, но не успел – пришел Юсупов со своими сообщниками. И тут началась настоящая кутерьма. Как только заговорщики притронулись к телу старца, он поднялся, чем совершенно обескуражил убийц. Они, полные ужаса, побежали вверх по лестнице и выскочили во двор. Все еще живой Распутин поспешил за ними. Раздались выстрелы, и Никодимус понял, что старца все-таки убили.

Матерый чэрыдей не слишком огорчился своей неудаче. Каждый свой провал он засчитывал как новый опыт. Тем более что верхушка Российской империи прекрасно разлагалась и без Распутина, а его гибель взбудоражила общественность. Петроградцы желали перемен и были готовы к решительному напору. Их следовало только к этому подтолкнуть.

Адамус и Маркус тоже заметили, что к началу 1917 года градус напряженности в столице значительно вырос, и начали действовать. Аникусу Никодимус посоветовал срочно собрать свой чокор и исследовать железнодорожные пути, по которым идут в Петроград эшелоны с хлебом. Молодой чэрыдей, уязвленный своим провалом четырнадцатого года, резво взялся за дело. Под видом пассажиров, следующих в Москву и обратно, уламы-полукровки хорошенько обследовали Николаевскую железную дорогу, изучив маршруты хлебных поездов. Осмотрев рельсы, они заметили, что те сильно изношены, а потому не стоило больших трудов лучами из вочома повредить их в тех местах, где нет за ними должного наблюдения.

Результат превзошел их ожидания. Правда, повреждения в скором времени железнодорожники обнаружили, но на станции Малая Вишера возникло скопление железнодорожных составов. В первую голову по отремонтированной дороге пустили воинские эшелоны, а продовольственные поезда загнали на запасные пути.

Окрыленный успехом чокор Аникуса повторил этот трюк на других участках дороги, и к февралю весь Петроград покрылся хлебными очередями. Недовольные жители ходили от одной булочной или пекарни к другой с надеждой, что где-то все же будут продавать хлеб, и растущая прямо на глазах толпа породила в столице хаос и разбудила революционеров. На заводах и фабриках вспыхнули забастовки, улицы заполнили демонстранты, солдаты Петроградского гарнизона отказались стрелять в людей и подняли вооруженный мятеж. Через пару дней толпа с красными знаменами окружила Таврический дворец, где заседала изрядно перепуганная Государственная дума. Пока народные избранники решали, как успокоить столицу, Авдей Петров сумел заполучить по телеграфу царский указ с требованием Думу распустить. Прежде чем передать ее председателю Михаилу Родзянко, Шамис подпустил в зал заседаний немного веселящего газа.

Он оказал не совсем то воздействие, что ожидал молодой чэрыдей. Газ вовсе не затуманил мозги депутатов, а, скорее, их прочистил и придал отваги. Народные избранники решили не расходиться, а перейти в соседний полуциркулярный зал на частное совещание и там избрали Временный комитет во главе со все с тем же Родзянко, призванный навести в столице должный порядок.

Поздно вечером уставшие члены новоявленной власти зашли в буфет, дабы подкрепиться. К ним немедленно присоединился Авдей Петров и принялся угощать лепешками, якобы присланными его любимой бабушкой из далекого северного села Помоздино. Депутаты знали Авдея, как славного малого, а потому приняли угощение с удовольствием. Подкрепившись, они тут же, не покидая буфет, маленькими группками продолжили обсуждать ситуацию в стране и в Петрограде. Шамис незаметно подсел к столику, где устроились Родзянко и ярый монархист Шульгин, и, как бы невзначай, предложил им выпить деревенского сура, придающего изможденным мозгам новые силы.

Оба думца, почти не глядя, выпили по стакану освежающего напитка, и продолжили беседу. Разговор касался того, как уговорить государя-императора распустить правительство и признать Временный комитет легитимной властью. Авдей Петров не стал задерживаться возле них, но перед уходом кинул реплику: «Извините, что я вмешиваюсь, господа, но, по-моему, Николаю Второму давно пора в отставку. Что стоит вам, народным представителям, самим составить манифест об отречении и положить прямо ему на стол для подписания».

Сказав это, Шамис покинул буфет, предоставив событиям следовать своим путем.

А они не замедлили последовать. Чокор Аникуса намеревался остановить царский поезд, двигавшийся по направлению к взбунтовавшемуся Петрограду, но этого не понадобилось. Состав с государем-императором без их помощи застрял на станции Дно. А через сутки, уже в Пскове, Николай II подписал привезенный Гучковым и Шульгиным манифест об отречении.

Уламкола ликовала, как и петроградские рабочие, матросы, солдаты запасных полков и интеллигенты в длиннополых пальто. Гуддим лично по эфирной связи поздравил чэрыдеев с успехом, однако не стал торопиться с возвращением уставших чокоров на родину. Кто-то сообщил юрасю, что конец монархии еще не конец России, и уж тем более рано ставить крест на христианстве. Церкви переполнены людьми, службы продолжаются обычным порядком, не за горами избрание патриарха вся Руси. И пока эта ненавистная вера владеет умами жителей наземной империи, путь в Уламколу чэрыдеям заказан. При этом никаких указаний, как следует им действовать, ни юрась Гуддим, ни юрадысь Таракутто не давали. В ответ на запрос Адамуса, что же им предпринять, последовал краткий ответ: поступайте по обстановке.

ххх

– Вот так, Никодимус, не видать нам больше Уламколы, – мрачно подытожил Маркус. – Спалимся здесь под их проклятым солнцем.

– Лично я бы и не против здесь остаться, – сказал Адамус. – Тут так весело! Театры работают с прежним накалом, хотя уличные представления, которые они называют митингами, куда как интереснее. Но мне ребят жалко. Устали они, домой им пора.

– Что ж вы от меня-то хотите, любезные? – поинтересовался Никодимус.

– Мы хотим, чтобы ты заменил нам Таракутто, – ответил Маркус.

– Это как же так, друзья мои? Как же я могу смести с должности юрася и сам стать юрасем?

– А не надо никого сметать, – заверил Адамус. – Ты здесь стань нашим юрасем. Здесь все организуй так, чтобы мы выполнили этот чертов план «Омоль йором». Ты лучше нас всех разбираешься в обстановке. Руководи нами, и мы все будем выполнять твои указания так, как если бы они исходили от этого трусливого мудака Таракутто.

– Мы тебя очень уважаем, Никодимус, – включился в разговор Аникус. – У тебя и чудодейственный камень есть, и кэртас. Мы сделаем все, что ты скажешь. Наша Уламкола тебя не забудет и на века сохранит память о твоих заслугах.

– Память о моих заслугах, говоришь? Хе-хе! – усмехнулся Никодимус. – Не нуждаюсь я ни в чьей памяти, у меня своя собственная память еще сохранилась. Но руководство над вами, я так и быть уж, возьму, хотя и привык действовать лишь собственными силами. Послушайте теперь, что нам потребуется сделать. Перво-наперво, не допустить, чтобы российские оломы провели учредительное собрание. Помешать им собрать его мы не сможем, не в наших это силах, да и не надо. Что толку, если оно вообще не соберется? А вот если все-таки соберется да будет разогнано, то ведь это совсем другое дело.

– Постой, постой! Как это разогнано? – неожиданно вскипел Адамус. – Русские оламы помешаны на этом учредительном собрании. Кто ж его разгонит? Монархисты что ли? Так ведь тогда все вернется – империя, государь-император… Ты что-то не то задумал, Никодимус.

– Нет, любезные мои, я все то задумал. Не монархисты должны распугать депутатов, а сами революционеры. Вернее, самые нетерпеливые из них. Есть такие среди эсдеков и эсеров. Они прозевали революцию и теперь желают устроить новый мятеж. Поработайте с ними. А я устрою так, что на этом самом учредительном собрании соберется весь мой кэртас и сделает то, что должен сделать. Будут там знакомые вам Лукин, Брачишников и Зиедонис.

Новый мятеж

Расставшись в раздевалке с серым пальто с меховым воротником, Лукин с тяжелым сердцем вошел в переполненный разномастной публикой шумный купольный зал Таврического дворца и сразу обнаружил стоявших возле массивной белой колонны своих знакомых Брачишникова и Зиедониса. Первый был при параде – в выходной тройке и миниатюрной бабочке возле шеи. Федор-Абрам выглядел как его классовый противник – серо-зеленый френч, сапоги и красная повязка на рукаве. Между тем они мирно беседовали. Подходить к ним приват-доцент не поспешил. Он хотел разобраться сам с собой: кто он и зачем сюда пришел.

Вообще-то, приходить ему не следовало. Центральный комитет партии конституционных демократов принял решение, что поскольку их товарищи Шингарев, Кокошкин, Степанов и Долгоруков арестованы узурпировавшими власть большевиками, то кадеты не будут принимать никакого участия в работе Учредительного собрания, за которое они так ратовали с февраля прошлого года. А ведь он, Александр Лукин, мечтал об этом, как о манне небесной, еще со студенческих времен. И вот мечта сбылась – в Таврический дворец съезжаются народные представители со всех уголков бесконечно громадной России. Самое удивительное – у Лукина самого мандат члена Учредительного собрания. Об этом он в те давние годы и помыслить не смел. Но вместо радости народный избранник испытывал головную боль и гнетущую тревогу.

В последние месяцы он воображал, как гордо со своим мандатом он поднимется по ступенькам Таврического дворца, войдет в большой зал, разыщет предназначенное ему и только ему место и будет голосовать за учреждение новой, свободной и демократической, России. Но все вышло не так.Площадка перед дворцом была заполнена солдатней и матросами, а также артиллерийскими орудиями и пулеметами. Свободным оказался только узкий боковой проход, через который впускали после проверки документом. Лукин протянул солдатику в серой холодной шинельке и с винтовкой с примкнутым штыком свой мандат, тот внимательно его разглядел, а потом, смеясь, бросил одному из своих товарищей: «Гляди, Петрусь, кадетик приперся. Может отправить его к праотцам? А? Как ты думаешь?». Солдатик был явно пьян, хотя никаким перегаром от него не несло. Лукин был уже готов к тому, что этот злобный вояка пропорет ему живот, но тот все же депутата пропустил.

В купольном зале народные представители были в явном меньшинстве. Основную часть собравшихся представлял всякий сброд, большей частью морячки в тельняшках и бескозырках, которые они и не думали снимать, хотя находились в помещении. Почти все были вооружены – винтовками за плечами или наганами в кобуре, вели себя развязно и пьяно, шумели, что-то выкрикивали, в кого-то целились, но не стреляли.

Пока Лукин размышлял, стоит ли ему идти к товарищам по кэртасу, к нему самому подошел шапочно знакомый эсер Бондарев и спросил:

– Как вы думаете, коллега, большевики решатся нас сегодня разогнать?

– Решатся.

– Вы так считаете?

– Я так не считаю, я это знаю, – мрачно выдавил из себя Лукин.

– Откуда же, если не секрет?

На этот вопрос Лукин отвечать не стал. Не объяснять же такому, как и он сам, народному избраннику, что прибыл он сюда не только как член Учредительного собрания, но и по заданию кэртаса. И что ему предписано всячески содействовать тому, чтобы так лелеемый им орган народовластия был сегодня разнесен в пух и прах.

– Но ведь, по сути, это же новый мятеж! – не унимался Бондарев. – Это же объявление гражданской войны! Разве большевикам этого надо?

– Им именно этого и надо.

Общение с интеллигентным эсером усиливало головную боль, и Лукин, извинившись, покинул собрата по несчастью и направился в сторону Брачишникова и Зиедониса. Они оба были в приподнятом настроение.

– Вот, познакомься, Саша. Перед тобой новоявленный комиссар, командированный товарищем Урицким товарищ Федор Зиедонис, – весело, вместо приветствия, произнес журналист.

– С каких это пор Урицкий стал для тебя товарищем? – угрюмо поинтересовался Лукин. – Ты же за монархию.

– Монархию, Саша, мы проехали, – деланно вздохнул Брачишников. – А этот балаган, называемый учредительным собранием, надо распустить к чертовой матери. Этим займетесь вы с Федей, а я тисну классный репортажик об этом случае в «Известия»[v].

– Ты уже с советами подружился? Быстро же ты меняешь взгляды.

– Что поделать, «Петроградские вести» приказали долго жить. Но только ведь я ничего не меняю. Я по-прежнему считаю, что России нужная сильная рука, а не беззубое Временное правительство, совершенно справедливо сброшенное большевиками. И ты знаешь, мне нравится Ленин, а еще более – Троцкий, хоть он и еврей. За ними будущее, а я с теми, за кем будущее.

– Они арестовали Питирима Сорокина. Не знаю, каким будет их будущее, но аресты неугодных – их настоящее, – от возмущения у Лукина на какое-то время даже прекратилась головная боль.

– Сорокина арестовали по ошибке, – вмешался в разговор Зиедонис. – Я уже все объяснил Урицкому. Его освободят.

– Конечно, освободят – после того как вы разгоните Учредительное собрание. А Шингарева, Кокошкина, Степанова, Долгорукова тоже арестовали по ошибке?

Зиедонис ничего не ответил, а неожиданно направился вглубь зала. Лукин посмотрел ему вслед и увидел, как какой-то матрос приставил к виску депутата Бондарева револьвер и что-то ему говорит. Выстрелить он не успел. Подошедший Зиедонис резко убрал его руку от головы эсера, и матросик, как ни в чем не бывало, пошатываясь, пошел прогуливаться по залу. Вообще, как заметил Лукин, вся эта шантрапа вела себя совершенно неадекватно. Раздавались крики, что кого-то надо прихлопнуть, а кого-то – повесить. Почти все были пьяны, но алкогольных ароматов в воздухе не чувствовалось.

Пока Лукин разглядывал публику, к ним подошел невысокий человек с черными кудрями и слегка белесыми глазами.

– А это Авдей Петров, – представил Брачишников. – Работает в аппарате Учредительного собрания. Наш человек.

– Да-да, я ваш, – кивнул головой подошедший и вполголоса добавил: – Меня на самом деле зовут Шамис.

И в этот момент мозги Лукина прояснились. Он увидел, что среди разношерстной публики то тут, то там оказываются невысокие люди с матово белесыми глазами. Теперь стало понятным, почему солдатня и матросня ведет себя так странно – они объелись веселящими шанями. Стало понятно, как ультрарадикальные революционеры сумели расправиться с Временным правительством, как смогли остановить поезд с частями генерала Корнилова и многое, многое другое… Эти посланцы Уламколы методично уничтожают Россию, а он, Лукин, против своей воли призван им содействовать.От этих мыслей головная боль вспыхнула с новой силой, и Лукин, потирая виски отошел в сторону.

Авдей Петров осторожно тронул его за плечо и участливо спросил:

– Вам плохо? Могу дать немного веселящих шаней, это поможет.

– Спасибо, не надо.

– Да вы не беспокойтесь, я вам дам чисто лечебные, ваш ум они не затронут.

– Все равно не надо, – пробормотал Лукин. – Лучше скажите, почему до сих не начинают.

– Да, понимаете, две фракции – большевиков и левых эсеров – совещаются, – пояснил Авдей Петров. – А без них не будет кворума. Что ж тут поделаешь?

В конце концов, когда головная боль стала совсем нестерпимой, Лукин согласился на веселящие шани. Для этого ему вместе Авдеем Петровым пришлось заглянуть в столовую, где было также шумно, как и в купольном зале. Они уселись за стол, накрытый заляпанной грязью белой скатертью, заказали чаю, и Шамис кое-что прояснил мало понимающему в происходящих событиях историку. В защиту Учредительного собрания правые эсеры намеревались вывести Преображенский и Семеновский полки в сопровождении броневиков. Но чэрыдеи подсуетились и вывели технику из строя, а без нее солдаты выходить не решились. Тогда неугомонные социалисты собрали многотысячную манифестацию, но ее удалось остановить на дальних подступах к Таврическому дворцу. В думский зал будет пущен веселящий газ, а потому заседание пройдет весело. На Лукина газ не подействует, если он съест защитные шани. Такого рода противоядие приняли большевики и левые эсеры.

Слушая все это, Лукин хлебал чай, заедая его веселящими шанями, и они действительно довольно быстро оказали целительное действие, не задевая его сознания. Головная боль прошла, депутат по-прежнему контролировал себя, хотя ко всему происходящему стал относиться спокойнее.

Заседание началось с четырехчасовым опозданием и совсем невесело. Думский зал заполнялся медленно, а на хорах, беспрестанно крича и улюлюкая, уже толпилась та же публика, что задавала тон в Купольном зале. По бокам от трибуны стояли два матроса, перепоясанные пулеметными лентами.Предназначенные для кадетов места были свободными. Лукин, чтобы не сидеть в одиночестве, устроился поближе к правым эсерам и оказался рядом с Бондаревым. Кто-то с места, совсем рядом, выкрикнул, что пора открывать собрание и предложил это сделать старейшему члену фракции социалистов-революционеров Сергею Петровичу Швецову. С балконов донесся гогот, не помешавший, однако, грузному шестидесятилетнему бородачу уверенным шагом взойти на сцену и объявить заседание открытым. В ответ раздался настолько безумный гвалт, исходящий не только с балконов, но и с левой стороны зала, где разместились большевики и левые эсеры, что Швецову не оставалось ничего другого, как позвонить в колокольчик, призывая к порядку, а затем все же объявить перерыв.

Но на перерыв никто не ушел. На сцену легко взлетел прилизанный брюнет в пенсне, представившийся Яковым Свердловым, и объявил, что открывает заседание по поручению исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Он говорил недолго, и его никто не перебивал. Вся его речь свелась к тому, что Учредительное собрание обязано признать советскую власть, все ее декреты и постановления.

– Вот она – мина, заложенная большевиками, – наклонившись в сторону Лукина тихо проговорил Бондарев. – Помяните мое слово, на том основание, что мы не приняли их предложения, они нас и разгонят. И стоит ли нам здесь оставаться?

– Стоит. Интересно же, как они это сделают, – прошептал в ответ Лукин, протирая очки.

Когда Свердлов закончил, перешли к выборам председателя, и эта процедура заняла не меньше двух часов. Хотя кандидатур было две, и обе от эсеров. Только от правых – опытный революционер Виктор Чернов, а от левых – бывшая террористка Мария Спиридонова. Но споры долго не утихали. В основном решался вопрос как голосовать: записками с именами кандидатов или шарами. Сошлись на последнем. Лукину не нравился ни один из кандидатов, но, решив, что именно так проголосовал бы его друг Питирим Сорокин, он опустил белый шар в пользу Чернова.

Лидер правых эсеров набрал большинство голосов, на что галерка ответила очередным ором. Чернов начал говорить под несмолкаемый гам и был не слишком убедительным. Лукину довелось однажды слышать этого революционера на митинге в поддержку Временного правительства. Он тогда сумел, несмотря на выкрики из толпы, зажечь народную массу, готовую тут же пойти, куда он укажет. На этот раз Чернов был не столь речист. Он вяло говорил о мире, о германском империализме, которому придется склонить голову перед демократической Россией и о тяге к социализму народных масс. Правые эсеры ему аплодировали, но их левые собратья, будучи малочисленными, но поддержанные галеркой, сумели перекричать председателя. И, как заметил Лукин, орали они не только в сторону трибуны, но и друг на друга. По всей видимости, на них не подействовало противоядие от веселящего газа или их просто забыли этим снабдить.

Пожалуй, Брачишников был прав, когда говорил об Учредительном собрании, как о балагане, подумал Лукин. Вот только кто виноват, что собрание народных представителей превратилось в фарс? На делегатов веселящий газ так подействовал, или они сами по себе оказались ни на что не способными?

Ораторы сменяли друг друга, одни говорили ярко, другие – блекло, кому-то позволяли сказать все, что он задумал, кого-то постоянное перебивали, грозили револьверами и винтовками. Лукин слушал их в пол уха, продолжая размышлять. Учредительное собрание состоит из одних социалистов. Монархистов нет совсем, а из либералов только он один. Казалось, социалистам надо радоваться. Им представился исторический шанс совершенно легитимно учредить социализм в огромной стране. Решайте же свои вопросы о земле, о мире, а не спорьте по частностям. Но вместо этого они орут друг на друга, размахивают револьверами, готовые прикончить оппонентов в два счета. Нет, никак невозможно этот балаган объяснить лишь действием веселящих газов. Зачем они арестовали социалиста Питирима Сорокина? Веселящими шанями объелись?

Весь прошлый год был сплошным балаганом, порою кровавым. А дальше будет больше. Радикалы возьмут верх и вряд ли успокоятся. Вся их идеология построена на ненависти, но пока эта ненависть была направлена на несправедливое устройство общества, им можно было сочувствовать. Вот только ненависть может породить лишь ненависть, хотя и другого сорта. Значит, кровавая баня неминуема. Россия умоется в крови, а затем последует новая кровь. И так до бесконечности. Как я могу во всем этом участвовать?

Ближе к полуночи объявили перерыв. В бурлящем купольном зале к Лукину подскочил всем довольный Брачишников:

– Нет, ну ты видел? – вопил журналист, стараясь перекричать толпу. – Ты видел? Россия окончательно вздыбилась, теперь только пушками ее можно усмирить.

Лукину не хотелось с ним говорить, и он пошел прочь сказав, что ему нужно в туалет. Действие исцеляющей шани прекратилось, головная боль возвращалась, и он уже стал подумывать, не пойти ли домой, к Аннушке, которую, как он только сейчас понял, любит всей душой. И все же уходить нельзя. Это могут расценить, как бегство крысы с тонущего корабля.

После перерыва на трибуну поднялся молодой человек в форме гардемарина, которого Чернов представил как Федора Раскольникова. Он объявил, что поскольку большинство Учредительного собрания не признает власть советов, то большевики его покидают. После этого часть депутатов под овации галерки и крики «Позор!» из зала дружно поднялась с места и ушла через задние двери. Примерно через час на сцене появился коротко стриженый очкарик Владимир Карелин и заявил, что Учредительное собрание не является отражением настроения и воли трудящихся масс, а потому фракция левых эсеров тоже удаляется. Еще одна часть депутатов последовала вслед за большевиками.

– Ну-с, теперь кворума нет, – не без грусти заключил эсер Бондарев. – Пора нас гнать поганой метлой. Кончилось народное представительство.

Однако никто никого не гнал. Галерка притихла, и оставшиеся депутаты принялись обсуждать проект закона о земле, составленного вполне в социалистическом духе – без права собственности на землю. Удалось подавляющим большинством голосов (против был один Лукин) принять пока шесть пунктов. А в это время Зиедонис разгуливал по притихшему купольному залу и решал непростую задачку: как тихо и бескровно прекратить работу Учредительного собрания. Возле одной из колонн он увидел прикорнувшего молодого матроса.

– Товарищ Железняков, – потрепал его по плечу Федор-Абрам. – Идите в зал, поднимитесь на сцену и скажите, что пора закрываться.–

А? Да, хорошо. А почему пора закрываться? – спросил матросик, протирая глаза.

– Скажите, что вы устали. Караул, мол, устал. Да и вам, депутатам, пора спать.

– Понял, товарищ Зиедонис.

Железняков возник на сцене в тот момент, когда Чернов зачитывал очередной пункт закона, гласящий о том, что пользователями землей, недрами, лесами и водами могут быть все граждане Российской республики. Матрос еще не отошел от сна, а потому заговорил негромко и неловко:

– Я тут получил инструкцию, чтобы все присутствующие, значит, покинули зал заседания, потому как караул устал.

Из зала раздались одинокие выкрики: «Не надо нам никакого караула!», «Чьи инструкции вы получили?», «От кого?»

– От товарища комиссара инструкции, – уже громче и уверенней произнес Железняков.

– Товарищ матрос, члены Учредительного собрания тоже очень устали, но никакая усталость не может прервать обсуждение земельного закона, которого ждет Россия, – примирительно произнес председатель.

– И все-таки я прошу немедленно всем покинуть зал.

Чернов объявил перерыв до 12 часов дня. Жалкие остатки депутатов медленно двинулись к дверям. У Лукина нестерпимо раскалывалась голова, но он твердо решил, что лучше сдохнет, но не будет жевать исцеляющие шани.

Зиедонис, протиснувшись через выходящих депутатов, прошел мимо своего товарища по кэртасу, занятый совсем другими мыслями. Он подошел к Чернову и негромко сказал:

– Господин председатель, вас у крыльца ждет автомобиль, но я вам настойчиво советую им не пользоваться. Там вас ждут убийцы. Выходите через боковую дверь.

– Спасибо, товарищ! – ответил Чернов и, пожав Зиедонису руку, прошел в купольный зал и затерялся в толпе.

К Лукину подскочил ничуть не уставший Брачишников.

– Поздравляю, Саша! Наша взяла! Да здравствует кэртас!

– Знаешь что? Иди ты к черту со своим кэртасом.

Натянув в раздевалке свое пальтишко с меховым воротником, Лукин вышел на темную промозглую улицу и заметил, что головная боль как-то сама собой исчезла. Пусть идут к чертям собачьим его старинные друзья, Никодимус и вся эта подземная Уламкола. Отныне ему с ними не по пути.

Те, с кем по пути

Никодимус сидел в старинном кресле с резными лакированными подлокотниками и с интересом разглядывал кабинет, никак не соответствующий железному нраву его нового хозяина. Особенно контрастировали с его обликом висевшие над роскошным камином часы, соединенные со статуями Купидона и Психеи.

Впрочем, обставлял кабинет не его нынешний хозяин, а тот, кто занимал всю квартиру несколько месяцев назад. Теперь же не только этот большой дом, но и во всю крепость в центре Москвы, называемую Кремлем, прибрала к рукам новая власть, как в годы смуты это сделал польско-литовский гарнизон, о коем Никодимус знал из книг, прочитанных им многочисленными ночами в многочисленных библиотеках. Все последние месяцы новые хозяева пребывали под дамокловым мечом, и их руки просто не доходили до реконструкции своих кабинетов под собственные вкусы. Сегодня, 6 июля 1918 года, дамоклов меч готов был сорваться на их головы, и никакая крепость не способна их защитить.

Долго рассиживаться в кресле не пришлось. Своим чутким ухом посланец Уламколы уловил твердые шаги по коридору квартиры ее владельца, затем скрип сапог, дверь раскрылась, и в кабинет вошел одетый в зеленый френч среднего роста человек с острой мефистофельской бородкой и вздыбленными волосами. Увидев Никодимуса, человек невольно вздрогнул, быстро достал из кармана и приставил к носу пенсне и вперился в непрошенного гостя присущим только ему, как бы исподлобья, взглядом.

Лев Троцкий

– Кто вам выписал пропуск, и кто открыл вам дверь, гражданин Календер? – резко осведомился новый хозяин кабинета.

– Любезный Лев Давыдович, при прошлой нашей встрече вы называли меня товарищем, – с некоторой обидой в голосе произнес Никодимус. – Разве с тех пор что-то изменилось? Разве я вам дал хоть один повод мне не доверять?

– Да, товарищ Зиедонис говорил, что вам можно всецело доверять, – немного смягчившись, сказал вошедший. – Но время такое, доверять никому нельзя.

– Я вас очень даже хорошо понимаю, товарищ Троцкий. Вас в очередной раз предали. Вас предали левые эсеры, которые поддержали вас в октябре прошлого года. Вас, как вы предполагаете, предал товарищ Дзержинский…

– А он действительно предал? – перебил Никодимуса Троцкий, задав нелепый, на первый взгляд, вопрос.

– Нет, знаете ли, не предал. Он пришел к Попову[vi], чтобы арестовать Андреева и Блюмкина[vii] за вероломное убийство германского посланника Мирбаха. А получилось так, что арестовали его самого.

– Вам это точно известно, товарищ Календер? – Троцкий продолжал сверлить Никодимуса пронизывающим насквозь взглядом, нюхом чувствуя, что тот знает больше, чем он, нарком по военным и морским делам. И даже больше самого Ленина.

– Я это видел своими глазами.

Норкомвоенмор уселся за стол и вновь через пенсне вперился в чуть белесые глаза Никодимуса, но тот не отвел взгляд.

– Вы уже и там побывали? – удивился Троцкий. – Почему я вам должен верить?

– Вы же мне поверили в октябре прошлого года.

– Пришлось поверить.

– И сейчас придется, любезный Лев Давыдович, – неожиданно мягко, с улыбкой, произнес Никодимус. – Вы же висите на тонкой-тонкой ниточке, которая вот-вот оборвется. Они уже заняли почту и телеграф – совсем как вы в прошлом годе. Телеграммы шлют, чтобы Ленину и Свердлову не подчинялись. Мартына Ивановича[viii] арестовали. На ЧК надежды нет. Комендантский полк, вами созданный для вашей же охраны, бежал позорно. А у Попова почти тысяча штыков и все против вас. И ваше спасение только мы и еще Вацетис[ix], коего ваши товарищи совершенно несправедливо кличут «жирным бурдюком».

– И все же – почему вы помогаете нам, а не им? Вы же не большевик. Или хотите им стать? Хотите власти?

– Что вы, что вы. Не надо мне никакой власти. Я не большевик, но я …из сочувствующих. А помочь хочу именно вам – потому как, ежели верх возьмут левые эсеры, то ведь ничего хорошего не случится. Они власть не смогут удержать. У них нет таких замечательных людей, как вы и Владимир Ильич. А ежели власть не удержат, так что же будет? Снова соберется учредительное собрание, так эффектно вами распущенное? А может и царя-батюшку вновь призовут? И товарищу Вацетису такой исход не нужен. Это ведь ничего, что он царский полковник и мечтает о независимости любимой Латвии. При царе его к стенке поставят, как предателя, а возлюбленную Латвию возвернут в Российскую империю. Поэтому полагайтесь смело на нас и на стрелков Вацетиса. Мы сделаем так, что Попов со своим отрядом далее никуда не двинется. Ну, скажем, до завтрашнего утра. А там, глядишь, латышские стрелки протрезвеют. Не век же им Янов день[x] праздновать?

Троцкий все же отвел взгляд от непрошеного гостя, чтобы тот не заметил его смятения. Стойкому революционеру было не по душе сознавать, что какой-то человечек, почти карлик, неведомо откуда взявшийся, дает ему советы. Однако нельзя было не признать его правоту. Как не крути, но план действий товарища Календера – единственный шанс на спасение.

– Я вижу, вы все еще сомневаетесь, любезный Лев Давыдович, – продолжал между тем Никодимус. – Боитесь, что мы замараем своим присутствием в истории славную идею мировой революции? Так вы не сомневайтесь, про нас никто никогда ничего не узнает. Не будет ни одного документа, ни одного свидетельства нашего участия. Нам это самим не нужно.

Слова про историю и мировую революцию больно резанули самолюбие Троцкого. Он порой боялся сам себе признаться, что очень желал бы, чтобы после того, как случится то, о чем он так давно мечтал, его имя в учебниках стояло если не первым, то хотя бы вторым – после Ильича. И уж совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь когда-нибудь прознал о сговоре с какими-то карликами. Хватит клеветнических измышлений об участии в Октябрьском перевороте американских банкиров и германских спецслужб. Но почему-то очень хотелось этому человечку верить, что такого не будет.

– Хорошо, согласен. Но вы можете гарантировать мне, что если мы арестуем левоэсерских делегатов, то поповцы не начнут штурмовать Большой театр? – после небольших раздумий Троцкий начал составлять свой план действий, исходя из того, что сказал Календер.

– Конечно, товарищ Троцкий. Никто из них не покинет Покровских казарм. А те, кто захватили почту и телеграф, вернутся в казармы, да там и останутся. Все будет выглядеть так, что они вина и водки выпили чрез всякой меры. И их делегатами в Большом театре мы займемся, так что не извольте беспокоиться. Только отделите как-нибудь их от своих. Главное же, сами действуйте решительнее, а мы свое дело сделаем. Для верности отправьте Зиедониса комиссаром к Вацетису. Вы не хуже меня знаете, что Федор Моисеевич человек твердый, он-то уж точно не подведет.

– Но о вашем участии никто не должен знать, – на всякий случай напомнил нарком, уже уверовавший, что он один, без карлика, руководит подавлением мятежа.

– Разумеется, любезный Лев Давыдович.

– Я вам выпишу пропуск, чтобы вы смогли выйти из Кремля.

– Не тратте на это время, товарищ нарком. Сейчас каждая секунда на вес золота.

С этим словами Никодимус удалился. Оказавшись на набережной Москва-реки он почувствовал нестерпимый жар от клонившегося к закату июльского солнца и решил отправиться домой, в свое новое подземное жилище возле Востряковского кладбища. Собственно, он свое дело сделал, а потому можно предоставить событиям идти своим чередом. Отрядом матроса Попова займется чокор Маркуса. Группы Аникуса и Адамуса еще в Петрограде. Первый парализует петроградских мятежников, а второй постарается убедить успевших воспеть большевистскую революцию своих друзей поэтов в том, что левые социалисты-революционеры на самом деле контрреволюционеры и служат буржуазии. От кэртаса – жаль, очень жаль – откололся Лукин. Но Брачишников всегда готов к бою своим пером. Он изобличит в «Известиях» «контрреволюционных» бунтовщиков. Труднее всего будет Зиедонису. Привести в чувство отряд пьяных латышей и направить их винтовки против вчерашних собратьев надо еще суметь. Но Федор-Абрам сумеет.

Что сумел и не сумел Федор-Абрам

Сколько можно приводить в чувство пьяных латышей, размышлял Зиедонис, отвернувшись от палубы и глядя на отступающий берег жалкого Усть-Сысольска, в который его занесло уже в третий раз. Пароход «Доброжелатель» дважды густо прогудел и тяжело захлопал по речной воде, таща за собой плоскую баржу, груженную лошадьми, сеном, пулеметами и ящиками с патронами. Впереди, на палубе, над самым носом корабля стоял и болтал о чем-то с барышней в изящной шляпке и кожаной куртке высокий худощавый человек в серо-зеленом френче, узкой черной бородкой и кожей на сидячем месте. Чем-то он был похож на Федора-Абрама, но в чем-то прямо противоположен. Зиедонис предпочитал молчать и думать, а этот человек думать не привык, зато много действовал и много говорил, причем на очень плохом русском языке. Это был бывший актер, бывший офицер австро-венгерской армии, бывший пленный, наконец, бывший австрийский еврей, а ныне страстный интернационалист Мориц Мандельбаум. Рядом находилась его верная подруга и соратница Вера Гребенкина, бывшая проститутка, подобранная им где-то в Поволжье.

В ходовой рубке рядом с рулевым стоял и указывал, куда плыть, пышно усатый балтийский матрос Иван Андрианов. Большую часть палубы занимала расположенная на массивных колесах скорострельная полевая пушка «Маклин». Возле нее на скамеечке сидели и играли в карты на лафете шесть человек в водевильном гусарском одеянии. Это и были те самые латыши, успевшие перед отплытием реквизировать и принять на грудь значительную дозу деревенского самогона. Остальная часть отряда разбрелась по каютам. В трюме томились обреченные на смерть три ни в чем неповинные женщины.

ххх

Эту, не предвещавшую ничего хорошего, экспедицию задумал и принялся воплощать сам Зиедонис по подсказке Никодимуса. Пронырливый чэрыдей сумел разнюхать, что далеко на севере, в деревне Ляпино Печорского уезда, скопилось более двухсот тысяч пудов хлеба. Его большевики умудрились закупить в обмен на сельскохозяйственную технику у своих врагов – Временного Сибирского правительства. Хлеб надо срочно вывезти в село Троицко-Печорск и распределить между северными уездами, где уже установлена советская власть. Однако истинная цель вояжа Федора-Абрама была совсем иной. Неподалеку от Ляпино возле реки Щекурья имелся вход в Уламколу. В самой деревне проживает чэрыдей по имени Трофимус, который сопроводит Зиедониса в подземную страну и устроит ему встречу если не с самим Кором, то хотя бы с Гуддимом.